カナダのモントリオールで行われた演劇祭に視察に行った。

この記事では、私も最近やっと理解してきたある「社交界」について、書き残しておきたい。あくまで私が主観的に感じていることでこれが正しいとも限らないが、演劇を志す若い方などの参考にでもなったら嬉しい。

こちらはメンバー向けコラムではなく、一般公開記事として本文無料で掲載する。

カナダには、フェスティバル・トランスアメリークという有名な国際演劇祭がある。

今回は、日本文化庁がアーティスト等を支援するプログラムの一環として、グループツアーでその演劇祭(通称FTA)を訪れた。

制作会社precogのオーガナイズのもと、私のプロジェクトを担当してくれている若手プロデューサーの加藤奈紬さんのほかに、アーティストは筒井潤さんやオル太のJang-Chiさん、批評家の関根遼さんなどが来られていた。

まずは、こまやかにアテンドいただいたprecogの皆さんと、一緒に過ごした参加者の皆さん、手厚く受け入れてくれたフェスティバル運営チームに感謝したい。

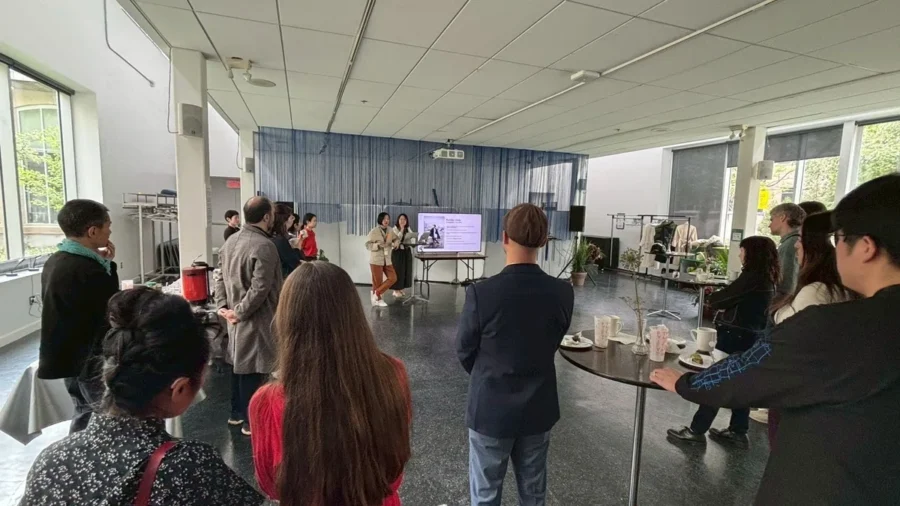

企画のプレゼンテーション

今回、このグループツアーが実現したのは、日本の文化政策としては大規模な予算を投入して始まった、文化芸術活動基盤強化基金(クリエイター支援基金)という制度を活用したもので、日本のアーティストの国際展開を促進することを目指すプログラムの一環だ。ちょっと嫌な言い方をしたら、日本のアートの国際競争力を高める、みたいな目的だろう。

具体的には今回は、国際マーケットに強いprecogが、何人かのアーティストや制作者を彼らの海外のネットワークに繋いで、経験や認知度を高めようとしてくれた。

演劇祭では、演目を見ることも大事だが、重要なのは「ネットワーキング」であるらしい。

なにか興味深い新しい企画はないかとリサーチにきているプログラマーやプロデューサーと、アーティストたちが出会って情報交換し、アーティスト側としてはどこかのフェスティバルや劇場に招聘されるための人脈作りのようなことをするのが、ネットワーキングというもののようだ。

こういった演劇祭やYPAMなどアートミーティングの機会には、ネットワーキングを明らかな目的とした、立食のブランチやカクテルパーティもあるし、ある時間にある場所にバイヤー(?)がスタンバイしていると公示されて申し込みをしたら会ってプロジェクトを提案できる、とかいうシステムもある。

私は畑違いの場所にいたので慣習をまだ学んでいる最中だが、今回のフェスティバルに限らず、演劇界の「社交界」っぷりに驚いている自分がいる。

とくに、パリの劇場のロビーで催される初日後のカクテルパーティーとか、演出家の講演&交流会なんかの場では、貴族がいた時代のサロンとか劇場ロビーはこんなふうだったかもしれないなと夢想することがある。そこでは皆、少しでも格の高い関係者と話さなければならないと、ハンターと化している。そこにははっきり、皆が話したがる有力者と、そうでない人の格付けがある。国際的に無名な私が話しかけている相手の視線の先は、たいていもっと大きな獲物を探して私の背後を彷徨っている。そんなわけで壁の花になっている手持ち無沙汰な時間に、そこにいる人たちに脳内でドレスと白いカツラを被せて空想する自分がいる。

ロバート・ウィルソン、ピーター・ブルック…資金を集めて大規模のプロジェクトを手掛けてきた演出家たちは、そういった社交の上手さも際立っていたそう。すすっと重要人物のそばに行き、談笑して自分のことを好きになってもらうことが上手だったと聞く。

今回のカナダの演劇祭は人も穏やかでパリの劇場ロビーよりはのんびりしていたが、ネットワーキングが大きな目的なのは同じだ。

「社交」は英語や現地語でやらないといけないので、多くのばあい外国語があまり得意ではない日本人、そして言語コミュニケーションの慣習が欧米と全く異なる日本人の我々にとっては、この「社交界」はとても不利だと思う。

これまではどちらかというと、日本のアーティストは国際的な(文字通りの)ロビー活動で劇的にチャンスを掴んできたとかいうことはなくて、海外のプログラマーが実際に彼らの作品を目にして初めて、作品輸出の機会がくるような消極的な状況だったのではないかと想像する。

でも国の言う国際競争力アップということには、日本人アーティストも積極的に自分で売り込めるようになるべしということも含まれるのかもしれない。

多くの演劇祭はヨーロッパ文化の文脈にあって、その文化ではとにかく言葉による自己表現力と議論の巧みさがとても重視されている。日本のように、飲んで世間話をして身体的に一緒に時間をすごすことでだんだん好感を持って結びついたりという社交術よりも、言葉でロジックに考えを伝え合うことが尊いと思われている。

ちなみにこの社交界での立場は二つあって、一つはプログラマーや劇場関係者など「受け入れ=買付」側の立場、もう一つはアーティストという「売り手」側の立場だ。買い手の立場にある人は日本人であっても、日本ツアーをしたい海外のアーティストや関係者のほうから営業がてら寄ってきて話しかけてくるのであまり苦労はないかもしれないが、売り手の立場のアーティストは、先方が「話を聞いてメリットがあるか」というジャッジをしてくる感じがあって、無名で言葉もままならない中では非常な困難がある。やっぱり、相手としてはその時間を使って有益な相手と話したいのだ。

現代において、演劇文化が「進んで」いるヨーロッパから学ぼうとしたり西洋的コミュニケーションを会得して社交に励むよりも、非西洋地域やアジアで活動するほうが西洋中心主義の見直しのためにはより理想的なのかもしれないが、でもやっぱり現実として、ノウハウの蓄積がある西洋の演劇界の土壌は今の段階ではどこより豊かで、まだ重要だ。

今回のフェスティバル運営サイドは、劇場プログラマーなどを招いて、私たち日本のアーティストのためのブランチ交流会を計画してくれた。

話のとっかかりを作るため、アーティストにはプレゼンテーションの場が与えられ、5分の持ち時間で自己紹介や企画のさわりを話すようにということになった。最初はただ皆でブランチしながら交流するという計画だったが、フェスティバル側の気遣いなのか、皆に自己紹介プレゼン時間が用意されたらしく、precogの人たちが急に「準備してますか?練習したほうがいいのでは?」などと心配してくれているのが伝わってきた。

その時はなぜ心配しているのかよくわからなかったが、あまりに粗末なプレゼンをしたら「なんでこの人を連れてきたのか?」と彼らの信用にも関わるのかもしれない。私は国際的には”スライム”のような弱小な存在だしプロジェクトも売り込む段階までは進んでいないので、そうなってしまう可能性は濃厚だ。

しかし、密度の濃いプレゼンができるような蓄積がまだできていないことは、1日で解決できるものではない。それで無駄になるだろうこの機会を何に使うべきなのか…と思って、外国語でアドリブでスピーチしたらどうなるか実験をしてみようと思った。私は日本語だと即興で面白く語れることがあるので、外国語でもそれをやっていけそうか試す最初の一歩にしてみたかった。

緊張して破綻してしまうのか?意外と有効な話ができるのか?失敗してもいいから確認してみようと思ったのだ。

フェスティバルが催されているカナダのケベック州の公用語はフランス語で、私は演劇用語に関してはフランス語のほうが英語よりボキャブラリーが多いので、原稿を用意せずフランス語で即興的に話してみた。フランス語でスピーチなんて、語学学校以外ではやったことがない。

結果としては、崩壊でもなく効果的でもないというけっこう半端なものだった。

ケベックの人々の穏やかな空気に助けられ、自分の来歴などを語って笑いも起きて緊張もしなかったが、個人の経験から出てきた主題を伝えられたかというと、それには今よりかなり言語能力がいると感じた。スピーチの前には、周囲もこちらがもしかしたらすごい人かもしれないという期待があったのか丁重だったけれど、それ以降は話しかけてこなくなった人もいたので、その程度か、と思われたのかもしれない。日本人は、日本人が片言の外国語でスピーチすることを珍しく思ってそれだけで面白がってくれたりするが、ヨーロッパの演劇界ではマルチリンガルでない人の方が少ないぐらいで、母国語以外で話しているということにとりたてて印象はなくてただの下手なフランス語を喋ってる人というだけになってしまうのだろう。

日本語できっちりした内容を話して通訳してもらうか(ただそうすると持ち時間の半分を通訳に割くことになる)、できる範囲で外国語で話して私の肌感を伝えるか、どちらがいいのかと思って今回は実験してみたが、人間味が伝わればそれだけでいいというほど甘くはなく、深い思考やプロジェクトへの情熱をしっかり伝えられなければいけないのだと思う。そのためには、自身のその瞬間ごとの思考と感情を即興でアウトプットしていけるよう、ボキャブラリーと文法がすぐに出てくるように使い慣らしておかないといけない。

ちなみに、内容を事前に作文して頭にいれておいて話すのは得策ではないと私は思う。それは日本語の場合でもだ。

経験上、聞き手の頭にはいっていく語り方とは、語り手がその場で考えながらその瞬間に感情と共に生みだしていくフレッシュな言葉なので、事前に文章を準備してしまうと人がワクワクするようには話せない。

プロの俳優は、事前に覚えた台詞でもまるでその場で初めて出てくる言葉として発する訓練を積んでいるので、事前準備したスピーチでもライブ的で印象的な語りができる。宝塚をご存知の方は退団の挨拶を思い浮かべてみればわかるだろう。でも私は俳優経験がないので、その場で生まれたての言葉を話す必要がある。だから、話す前にはごく大まかに入り口のイメージと主題しか用意しないようにしている。

でもこれを外国語で実践するにはにはかなりのボキャブラリーと自分なりの表現を頭に蓄えないといけないので、限られた時間を語学習得に割くのも惜しくて、難しい問題だ。

以前、通訳者の平野暁人さんに、フランス語を話すにあたり、現状の能力で貫くべきか、完全に習得しテンションまでフランス人化して話すのを目指すべきかどうだろうかと話していたら、「上田さん…他に課題山積みなのにフランス語を完璧化しようかという選択肢があるのがおかしい、そこ頑張るところなの?」とつっこまれたが、非西洋言語圏のアーティストには、喋ってなんぼの「社交界」とどう関わっていくのかは、複雑な課題だと思う。(どっちにしてもフランス語より英語をやった方がよさそうだけど)

そのようなわけで、インディペンデントで”スライム”な演出家はまだ世を捨てて山の庵にこもるわけにもいかないので、悩んでいる。

日本のアーティストの皆さんともこの課題をシェアできたらと思って、簡単にではあるがここに記した。

執筆:上田久美子

本記事は、2025年6月5日 上田久美子 note | 演劇の「社交界」の内容を転載したものです。©KumikoUeda 使用許諾済

上田久美子 note:https://note.com/kumiko_ueda