1.活動報告会についての簡単な報告

2025年7月25日、日本と中国のアーティスト、キュレーター、プロデューサーらによる自発的な交流プロジェクトである、日中当代表演交流会の第2期活動報告会が、それに先立つワークショップと併せて森下スタジオで開催された。今回の参加者は、日本側から萩原雄太、山本卓卓、坂本もも、中国側から王夢凡(ワン・モンファン)、張淵(ジャン・ユアン)、安娜(アンナ)の合計6名だった。昨年中国で行った第1期に引き続き、第2期の交流会でも「我们的身体 わたしたちの身体」がテーマとなっていた。

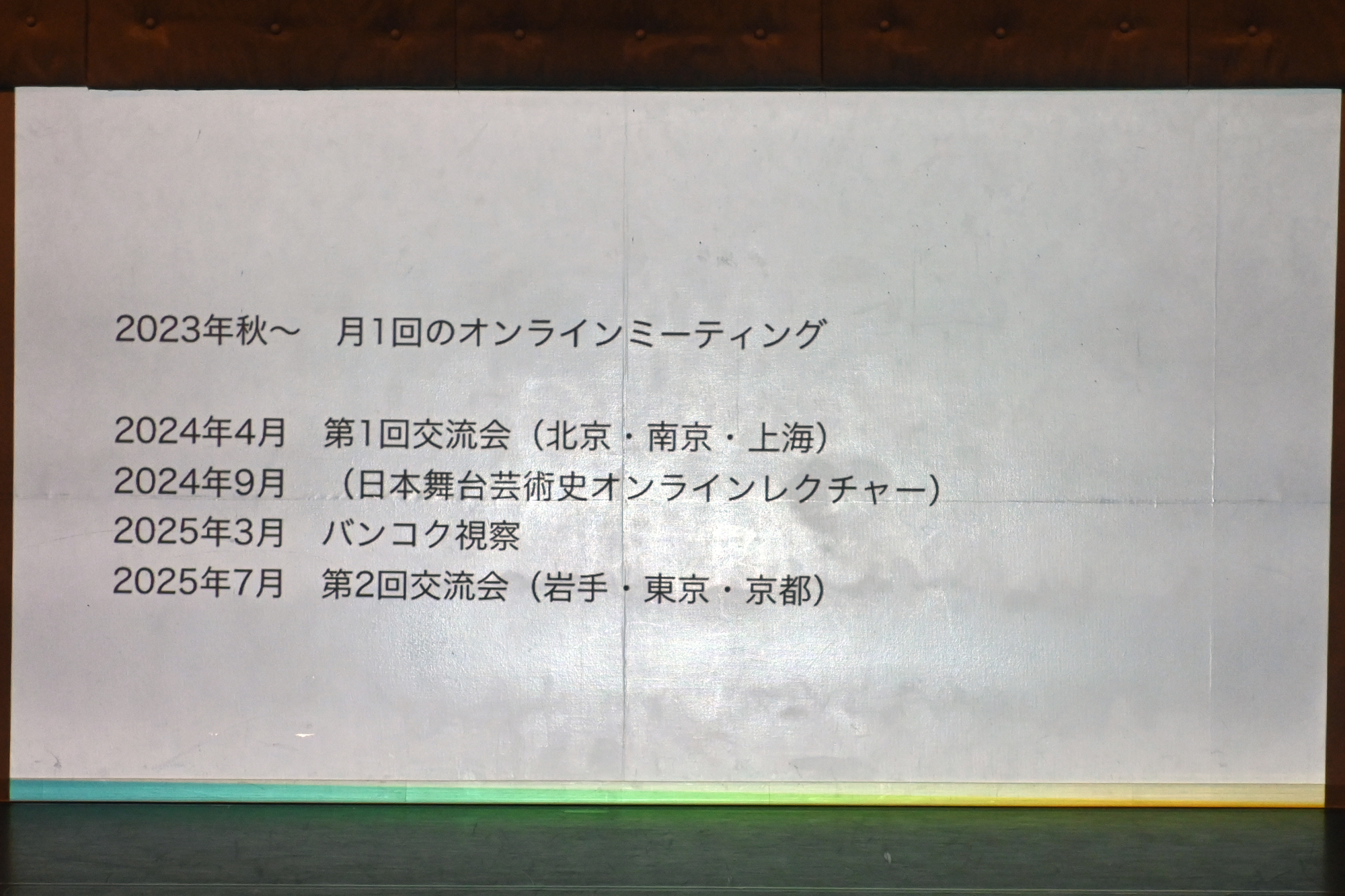

今回の報告会は、交流会全体の枠組みに関する萩原のレクチャーから始まった。萩原はまずこの交流会を、身体における「アジア」性(のようなもの)を共通項として集まった者たちが「互いの流れを交わらせる」という意味での〈交流〉を行う会と位置づけた。続けて、第1期交流会やBIPAM(Bangkok International Performing Arts Meeting)でのリサーチ、岩手県宮古市で行ったレジデンスの様子など、これまでの活動が明晰かつ詳細に語られた。最後に萩原は、この交流会の根底にはある種の「友情」と呼びうる関係があり、それは「メインストリーム」や「(西洋)近代的価値観」に対する「レジスタンス」として作用しうるのではないか、とレクチャーを締め括った。その後休憩を挟んで、今回の交流会で制作された10分弱のショートピースの上演、そして張淵による中国のオルタナティブ演劇・ダンス史についてのレクチャーが続き、最後には交流会参加者全員で観客との質疑応答が行われた。

今回の交流会で行ったリサーチやワークショップ、報告会の詳しい内容をまとめたレポートは、これまで通り萩原のnote上で公開されるというから、そちらも合わせてご参照いただきたい。ここでは、あくまで今回の報告会に(のみ)立ち会った一個人としての視点から、昨今の舞台芸術においてオルタナティヴな選択肢として注目されている、この種の〈交流〉が有する可能性について、いくつか考えたことを記しておきたい。

2.〈交流〉の現状と可能性をめぐって

私の理解では、彼/女たちの試みは端的に言って、ここ10年ほどで急速に可視性を獲得したアーティスト・イン・レジデンス(AIR)などに基づく越境・滞在型制作モデルと、公的助成金や市場とは無関係に展開する、よりプライベートでささやかなアーティスト間の連携という、2つの流れが交わる場所に位置づけられる。閉ざされ固定された関係性を前提とする「劇団」から、より可変的で流動性の高い関係を志向するコレクティヴやネットワークへの移行は、近年の舞台芸術における重要な変化の一つとしてしばしば言及される[1]。そして「必ずしも展示や公演といった形での成果発表を問うものではなく、むしろ制作のプロセス[2]」やそこでの交流を重視するAIRなどは、このような異なる集まり方=〈交流〉を可能にする条件のひとつだ。そこでの〈交流〉は、もはや作品制作のための副次的手段ではなく、それ自体が目的のひとつに変化している。そして「長期にわたる共同生活や学びを通じて、本質的な意味での「友情」に分け入っていくこと[3]」という意味での〈交流〉を目的とする日中当代表演交流会もまた、このような潮流から現れた試みとして考えることができる。

上述のように、この種の〈交流〉は作品制作や上演に積極的価値を置かないことも多く、それは、何かが生まれるかもしれない(し、何も生まれないかもしれない)という、資本主義的には非常に効率の悪い不安定性を前提として成立している。とはいえ、この不安定性を避けて通ることは、もはやできない。西洋近代(演劇)的な形式と内容の革新を基盤とする作品制作がリアリティを持ち得ない現在では、この不安定性を引き受けた上で肯定性へと変換する、新たな関係性の探究が求められるのだ。そしてこのような〈交流〉こそは、舞台芸術に残された可能性の一つであると、私は考えている。それはあまりにも地味であり、また凡庸な日常と大差なく見えるが、その凡庸な場は同時に、「作品」という成果物に捉われることのない柔軟な思考や実践、持続的な対話や議論を生じさせる余白としての可能性を有している。実際、この種の〈交流〉の多くは予算や場所等の制約を逆手にとって、共有される時間や経験の密度、あるいは散漫なまま緩やかに持続する連帯を謳うものである。

そしていまや、アーティストやドラマトゥルク、キュレーターなどの「〈特異点〉と〈特異点〉がアトランダムに接合しつづけること[4]」を可能にする場としての〈交流〉は、さほど珍しいものではなくなった。コレクティヴ、ネットワーク、ミーティング等々の名称で呼ばれる〈交流〉は、それ自体を目的とする散漫で緩やかな連帯の場として再編成されつつある。個々の作家・作品レベルの〈交流〉はもちろん、国際フェスティバルなどにおいて、単に作品を提示/消費するのではなく、〈交流〉を目的とする場が「作品を作る前の緩衝地帯のようなもの[5]」として設定されることもまた、珍しくはなくなっている。とりわけ「アジア」との関係ということでは、国際交流基金アジアセンターの再開設(2014年)を背景にして、さまざまなかたちで〈交流〉が行われてきた[6]。

内野儀に倣えば、「国際であろうがなかろうが、地域振興であろうがなかろうが、作品にいたろうがいたるまいが、「集まるためのオルタナティヴな場所」」たることを目的とする〈交流〉は、「生活と世界を別の回路でつなぐ」可能性を有するのだと、ひとまずは言うことができるだろう[7]。萩原のレクチャーを補足して夢凡が、宮古市でのAIRでは作品制作よりも生活の時間を共にすることが重要だった、と語ったのも、このような〈交流〉の可能性と結びつけて考えることができる。そしてそれは確かに、ある種の「友情」のような関係と言い換えることも可能なのかもしれない。

3.〈交流〉は「レジスタンス」たりうるか

だからこそ、この〈交流〉を「(西洋)近代的価値観」や〜「メインストリーム」に対する「レジスタンス」というアルカイックな〈運動〉の語彙へと収束させる萩原の言葉には、正直言って戸惑った。Facebookに掲載された彼らの文章から推察するに、それは、成果主義的価値観と市場原理が支配する国際的な(=ヨーロッパ中心の)舞台芸術ネットワークと、それをベースにして成立する文化収奪的な「ヨーロッパの舞台芸術祭」などに対する「レジスタンス」ということだろうか[8]。すでにさまざまに語られてきたものではあるが、この現状認識に対しては「なるほどごもっとも」と頷くことはできる。

しかし戸惑いの要因のひとつは、上述したように、規模や形態、地域などさまざまな違いはあれど──そして実際の参加者にとっては、それらが無視できない差異であったとしても──〈交流〉やそれを志向する場は、可能な選択肢のひとつとして、すでにある程度受容されているからだ。もうひとつは、〈交流〉はむしろ、個々の点をひたすら「アトランダムに接合しつづける」移動性と流動性の場としてこそ意味を持つと考えられるからだ。「移動には内省が伴っている必要がある[9]」と内野は記しているが、〈交流〉の価値とはまさに、自らが拠って立つ場それ自体を「重力」として意識化するとともに、それを越境しつつ変形していく点にこそあるのではないか。あくまで萩原個人の意見と断ってはいたものの、〈交流〉を「レジスタンス」とするのは、このような言明が挑発的でありうるための歴史的文脈を欠いた日本という場所では、いささか勇み足にすぎるように感じられた。

タイ・バンコクと宮古市での〈水〉に関するリサーチ経験に基づくショートピースや、中国のオルタナティヴ演劇・ダンス史についての80分近いレクチャーも、それ自体としては興味深いものだった。特に中国演劇の現状について、その只中で活動する張淵の視点から語られる歴史は、とかく崑劇や京劇ばかりに焦点が当てられがちな中国演劇に対するわれわれの視点がいかに偏ったものであるかを知る貴重な経験だった。そしてこのことは、日本演劇についてとかく能や歌舞伎ばかりが語られるという状況とも、表裏一体のものだと気づかされた。とはいえ、これらと交流会との間にどんな関係があるのか、私にはよくわからなかったのも正直なところだ。言い換えれば、この報告会や上演が交流会のなかでどう位置づけられるのか、「アジア」とはどのように関係するのかが、明確でないように思われたのだ。最後に設けられていた質疑応答の時間も駆け足で終わってしまった感が強く、今回の報告会で登壇者と観客との間に〈交流〉が生じたかは疑問が残った。

ただし繰り返せば、冒頭で記したように、私はあくまでもこの報告会に立ち会った一人であって、彼らがすでに共同で過ごしてきた長期的な〈交流〉の時間を体験したわけではない。以上の疑問は、したがって、単なる傍観者が抱いた感想にすぎない。ワークショップに参加していれば、あるいは他の場所での報告会に参加すれば、異なる見方が得られたであろう。加えて、これらの疑問に明確な答えを与えることが交流会の活動に必要だとか、肯定的な作用を及ぼすとか言うつもりもない。凡庸な一般論だが、曖昧な部分を曖昧なまま余白として残しておくことが、〈交流〉の持続には重要だからだ。しかし、それでも一観客の立場から記しておくなら、この〈交流〉を上演として観客=公共へ開いていくのであれば──むろん、その必要/必然を問うことは可能だが、別様の論理が必要であるように思われた。

執筆:関根遼

[1] 内野儀「メディアとしての現代演劇──生活と世界を別の回路でつなぐvol. 3 コレクティヴ:劇団制とプロデュース制のあいだ、あるいはその「外」」『悲劇喜劇』2022年11号、早川書房。渋革まろん「ユングラという試金石──ポストシアトリカルな創造環境の現在地」『セゾン文化財団ニュースレターviewpoint』第106号、2025年。

[2] 菅野幸子「日本のアーティスト・イン・レジデンスの課題と可能性」https://www.nettam.jp/course/residence/4/

[3] 日中当代表演交流会によるステートメント。全文は萩原のFacebookと、範宙遊泳のwebサイトで読むことができる。

https://www.facebook.com/hgwryt

https://www.hanchuyuei2017.com/kouryuukai

[4] 内野『「J演劇」の場所 トランスナショナルな移動性へ』東京大学出版会、2016年、v頁。

[5] 多田淳之介との対談における長島確の発言。「対談:未来の舞台芸術を育てるために」

https://tokyo-festival.jp/openfarm_1

[6] もちろん歴史的には、舞台芸術における「アジア」と日本との交流は、例えば1980年代の劇団黒テントとPETA(Philippine Educational Theatre Association)との関係をはじめ、すでにさまざまな世代のアーティストたちによって行われてきたものでもある。詳しくは以下を参照。高橋宏幸編『国を越えて アジアの芸術』彩流社、2022年。

[7] 内野「メディアとしての現代演劇vol. 4国際共同制作、インターカルチュラリズム、アーティスト・イン・レジデンス」『悲劇喜劇』2023年1月号。

[8] 加えて当日、萩原は「身体を置いていくような……に対するレジスタンス」とも述べていたことを注記しておく。これは、「わたしたちの身体」という交流会の主題からすれば非常に重要な観点だと思われるが、それ以上の詳細が語られることはなかった。

[9] 内野、前掲書。