ビクトリア国立美術館「Yayoi Kusama」にて

視察の方針と鑑賞リスト

視察レポート⓪に書いたようなことを考えつつ、今回の視察にあたっては①Asia TOPAのプログラムを可能な限り多く観る②フェスティバル外でもLGBTQ関連のイベントや施設に積極的に足を運ぶという二つの方針に基づいてスケジュールを組んだ(批評家の視察内容はかなりの部分がそれぞれの裁量に任されている)。これは個々の作品を超えたフェスティバルのコンテクストと、さらにその外側にある社会的なコンテクスト、なかでもLGBTQを取り巻く状況についてより理解を深めるための方針である。

まずは国際的にも著名な中国系オーストラリア人のゲイの写真家William Yangによる自伝的な語りのパフォーマンスということで『Milestone』の観劇を決定。これはフェスティバルのオープニングプログラムでもある。さらに可能なかぎり予定を詰め込み、Asia TOPAからは合わせて15のプログラムを鑑賞した。このレポートで触れられるのはその一部になってしまうのだが、以下がそのリスト(鑑賞順)である。

- Science Gallery Melbourne and ArtScience Museum「SCI-FI: Mythologies Transformed」(展示)

- Su Wenchi『Sensing Dark Matter』 (VR)

- William Yang and the MSO with Elena Kats-Chernin『Milestone』(パフォーマンス)

- 「Opening Nightlife」(クラブイベント)

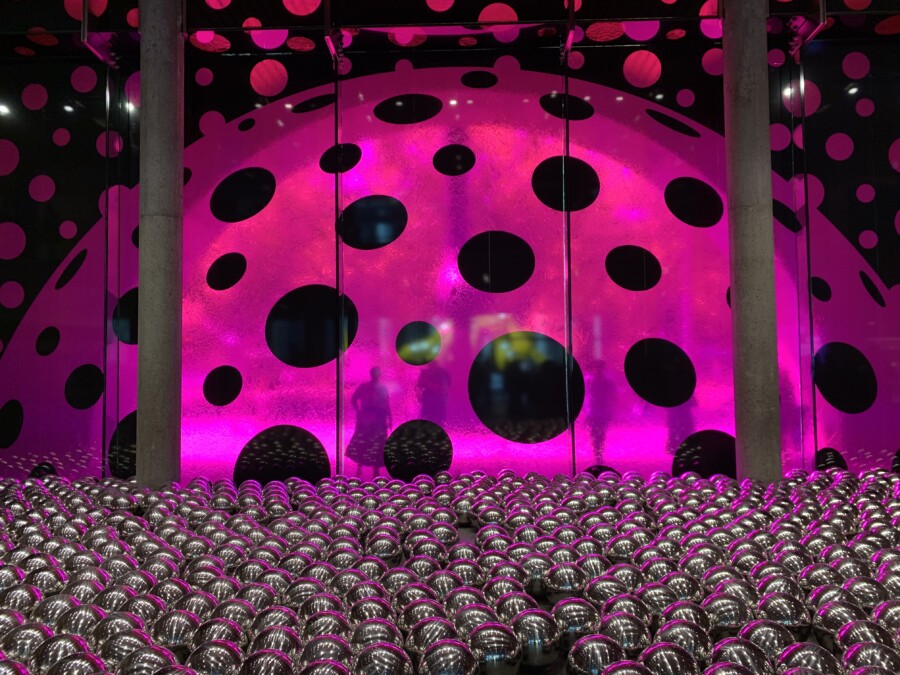

- ビクトリア国立美術館 National Gallery of Victoria(NGV)「Yayoi Kusama」(展示)

- Mindy Meng Wang and Monica Lim『Opera for the Dead(祭歌)』 (パフォーマンス)

- 「Fed Square × Asia TOPA Live」(音楽ライブ)

- 「INAMO Kiki Ball」(クラブイベント)

- A Daylight Connection『A Nightime Travesty』(演劇)

- 「Bunjil Place x Asia TOPA Welcome Gathering」(イベント)

- Raymond D. Blanco, Dr Priya Srinivasan, Waangenga Blanco, Alfira O’Sullivan, Murtala and Tyrel Dulvarie『Bunyi Bunyi Bumi』 (ダンス)

- 『Shapeshifters』(クラブイベント)

- Ryuichi Sakamoto and Tin Drum『KAGAMI』(VR・音楽)

- Ran Chen『Tiny, Fluffy, Sweet』(パフォーマンス)

- Melanie Lane『Pulau (Island)』(ダンス)

ビクトリア国立美術館

さらに、フェスティバル外のLGBTQ関連のプログラムとして

- 『Frankie & Fitz』(クラウンショー)

- The Huxleys『Gender Fluids』(展示)

- ビクトリア州立図書館 State Library Victoria「Melbourne OUT LOUD: Life through the lens of Rennie Ellis」(展示)

- XYZ Gallery「I Me My: Seeing One’s Queer Self」(展示)

を、加えてNGVの企画展「Cats & Dogs」と常設展も鑑賞した。

Asia TOPA2025のプログラムの特徴

Asia TOPAには年度ごとのテーマのようなものは設定されていないのだが、プログラミングにはいくつかの特徴がある。大きくはまず、アジア太平洋舞台芸術トリエンナーレの名前の通り、アジア太平洋圏にフォーカスを当てた芸術祭だということ。実際のところ、2025年のラインナップの中にアジア太平洋圏と関係のない(たとえばヨーロッパにのみルーツを持つアーティストによる)プログラムは一つも含まれていない。2021年の調査によれば人口の17.4%がアジア系だという移民大国オーストラリアの状況を踏まえ、その多様な文化的背景にリーチするようなプログラムだと言えるだろう。

同じようにオーストラリアの歴史的背景を反映した特徴として、オーストラリア先住民(アボリジナル)に関わる作品が複数ラインナップされている点も重要だ。オーストラリアでは先住民に対する植民地支配の歴史を踏まえ、あらゆるイベントの冒頭でランド・アクナレッジメントland acknowledgmentと呼ばれる宣言がなされる習慣がある。これはもともとその土地がどのような先住民のどのような土地であったかを改めて確認し敬意を示すもので、たとえば演劇公演では開演前のアナウンスとして各回ごとに必ず行なわれることになっている。NGVでは常設展にも先住民アーティストの作品や植民地支配の歴史を踏まえた作品を展示するための空間が用意されていて、WEBサイトを開いてもまずはランド・アクナレッジメントが表示されるようになっていた。オーストラリアにおける植民地支配の歴史や先住民の存在は、このようなかたちで現在形でともにあるものとして示され確認され続けているのである(一方、日本の舞台芸術界に目を向けて見ればラインナップにこのような視点が持ち込まれていることは残念ながら稀であると言わざるを得ないが、2025年8月に開幕する「国際芸術祭 あいち2025」のパフォーミングアーツ部門にはAKNプロジェクト『喜劇『人類館』』、マユンキキ⁺『クシテ』(シは小書き文字)とそれぞれ沖縄とアイヌのアーティストによる作品がラインナップされている)。

Fed Square × Asia TOPA Live

ジャンルの観点から見てみるとAsia TOPAには演劇やダンスのみならず音楽や現代美術のプログラムも多く含まれている(musicカテゴリーは27、visual artsカテゴリーは34)。一口に音楽と言ってもその幅はかなり広く、私が鑑賞したものに絞っても、William YangとMelbourne Symphony Orchestra、そしてオーストラリアの著名な作曲家Elena Kats-Cherninとのコラボレーションによる『Milestone』(クラシック)、メルボルンで活動する日本生まれのDJであるShio、東京拠点のバンドTAMTAM、インド系オーストラリア人のマルチ楽器奏者兼プロデューサーであるラジャン・シルバによる音楽プロジェクトGlass Beamsが出演する「Fed Square × Asia TOPA Live」(DJ/バンド)、そしてRyuichi Sakamoto and Tin Drum『KAGAMI』(ピアノソロ)とジャンルは様々。形式もコンサートホールでの上演、野外での無料ライブ、そしてVR作品と多様である。メルボルン中央駅の目の前にある(つまり街のど真ん中にある)フェデレーション・スクエアで開催された「Fed Square × Asia TOPA Live」はほぼ夏フェスの雰囲気で、無料ということもあってか非常に多くの観客が夏の宵の爽やかな空気のなかでのライブを楽しんでいた様子が強く印象に残った。

美術の方は鑑賞できたプログラムが少ないのだが、SFをテーマにした「SCI-FI: Mythologies Transformed」(市原えつこやスプツニ子の作品も展示されていた)のような企画展がある一方、いわゆるブロックバスター展であるNGVの「YAYOI KUSAMA」もあり、あるいは「YAYOI KUSAMA」の展示空間内で上演されたMelanie Lane『Pulau (Island)』のように展示と関連づけられたパフォーマンス(もしくはその逆)もありと、多くの人にアピールするプログラムもラインナップとして配置しつつ、そこから他のプログラムやジャンルへの動線も用意するような狙いも感じられた。

ちなみに「YAYOI KUSAMA」はNGV史上最多の来場者を記録したとのことだが、過去最大規模の個展というだけあって草間彌生の現在に至る活動を一望できる優れた展示でもあった。たとえばあの有名なカボチャのドットは、『Airmail Sticker』(1962/1992)などの初期の作品(国際郵便の封筒から剥がした「VIA AIR MAIL」と書かれたステッカーをキャンバスに大量に貼り付けたもの)からの連続性のもとに見ることで、日常生活における反復からの展開としての側面が浮かび上がって見えてくる。反復するイメージは鑑賞者がそれを撮影することでさらに増殖するだろう。それどころか、撮影者=鑑賞者もまた、展示空間の鏡面に取り込まれ、イメージとして増殖させられるのだ。エントランスを入ってすぐのロビー空間に置かれた『Narcissus Garden』(1966/2024)はそのことをありありと示していた。ステンレス製の無数の球体からなるインスタレーション。それを嬉々として撮影しようとする者は皆、同時に自分自身を球体の表面へと封じ込め、無数のドットのイメージへと変換し増殖させることになる。作品が初めて製作されたのは1966年とのことだが、現在における美術展のあり方へのアイロニーとしても機能する巧みな導入だった。

ビクトリア国立美術館「Yayoi Kusama」展示風景

さて、Asia TOPAのラインナップで何より特徴的なのは、プログラムに多数のクラブイベントが含まれているという点だろう。clubカテゴリーには全体の1/6にあたる10のプログラムが並ぶ。会期中、アーツセンターメルボルンの8FにはClub 8という特設のクラブがオープンし、3週間の会期中の毎週木曜日から土曜日にかけて、夜毎に異なるキュレーターのキュレーションによる様々なイベントが開催されていた。いわゆる作品のフォーマットに収まるものではないが、パフォーマンスと音楽が交差する場所という意味ではAsia TOPAを象徴するプログラムと言うこともできるかもしれない。Club 8はアーティスト、観客、プロデューサーら舞台芸術に関わる様々な人が一日の終わりに集い交わる場にもなっていた(もちろんそこではビジネス的な交流も行なわれていただろう)。

Club8

執筆:山﨑建太