Victorian Pride Centreに隣接する道路

ここからは今回視察したプログラムのなかからLGBTQ関連のものを概観していきたい。Asia TOPA 2025のプログラムのなかでLGBTQに関わるものは意外に少なく、perfomanceカテゴリーでLGBTQに関わる作品であることを明白に打ち出しているのはWilliam Yang and the MSO with Elena Kats-Chernin『Milestone』とFAFSWAG『SAUNIGA』(クィア先住民のアート・コレクティブによるワーク・イン・プログレス)の2つのみ。残念ながらスケジュール的に両方を見ることはできなかったので、今回は『Milestone』のみの観劇となった。より未知であり、日本ではなかなか触れる機会のないタイプのアーティストであるという意味ではFAFSWAGも気にはなったのだが、今回はゲイ男性の一人語りというテーマ・形式の両面で私がアーティストとしてy/n名義で発表してきた『カミングアウトレッスン』や『ゲイ・モノローグ』と共通点を持つWilliam Yangの作品を優先したかたちだ。

LGBTQと関連するアーティストという意味では、2011年のフェスティバル/トーキョー公募プログラムで『ゲイ・ロメオ』を上演したダニエル・コックがルーク・ジョージとともに世界中の都市で展開している『Home Bound』シリーズのメルボルン版もラインナップされていた(ちなみにダニエル・コックはマイ・フェイバリット・アーティストの一人である)。ロープを介して人・モノ・場を文字通りにも比喩的にも結びつけることである種のコミュニティを立ち上げていく、パブリック緊縛プロジェクトとでも呼ぶべきこのプログラムも興味深くはあったものの、こちらもやはり日程の都合で残念ながら断念するほかなかった(同じく緊縛プレイから着想を得た『Bunny』は日本でもTPAM2016で上演されている)。

一方、clubカテゴリーの中には明白にクィアなイベントとして「INAMO Kiki Ball」がラインナップされている。ボールルームBallroomは1960〜70年代のアメリカで主にアフリカンアメリカンやラテン系のLGBTQコミュニティから生まれてきたトランス女性や女装ゲイ男性を中心とするカルチャーで、ウォーキングの美しさを競うランウェイや爪や手とその動きの美しさを競うハンドパフォーマンス、あるいはラップや衣装など、カテゴリーごとに参加者がその技や装いを競い合うもの。Kiki Ballはそのなかでも若手を中心としたよりカジュアルな雰囲気のイベントだ。同じclubカテゴリーでは「Opening Nightlife」にもドラァグクイーンScarlett So Hung Sonによるパフォーマンスがラインナップされていた。

フェスティバル外のプログラムについてはWhat’s On MelbourneとVictorian Pride Centreのイベントページの二つのWEBサイトを使って視察対象を選定した。市が運営するWhat’s On Melbourneはその名の通りメルボルン市内でのアクティビティを一括で検索できるサイト。イベントのみならずレストラン、ショッピング施設、ホテルなどまでカテゴリーや滞在期間、場所、あるいはキーワードから検索できる。一方のVictorian Pride Centreはメルボルンにあるプライドセンターで、そのホームページ内には市内のLGBTQ関連のイベントをまとめたページも用意されている。2021年にオープンしたVPCはオーストラリアとしては初めての、プライドセンターとして使用することを目的に建設された建物で、資料室やミーティングルーム、コワーキングスペース、イベントスペース、書店、ギャラリー、ルーフトップテラス、関連する団体が入居するオフィスなどを備えるかなりの規模の複合施設となっている。ちなみに、オーストラリアでは2017年に同性婚が法制化されており、性的指向・性自認に基づく差別は法律で禁止されている。

オーストラリアのプライドイベントとしてはシドニーのマルディ・グラが有名だが、メルボルンでは毎年1月から2月にかけてミッドサマーフェスティバルMidsumma Festivalという大規模なプライドイベントが開催されている(Asia TOPAにLGBTQ関連のプログラムがそれほど多くないのはそのあたりも関係しているのかもしれない)。私の滞在期間は残念ながらフェスティバル期間からは外れていたのだが、フェスティバル終了後も継続しているイベントがあったこともあってか、滞在期間中だけでもかなりの数のLGBTQ関連のイベントが開催されていた。VPCのイベントページのカレンダーを見る限り、大規模なプライドイベントの期間でなくともかなりの数のイベントが並んでいる。日本に目を向けて見れば、そもそもLGBTQ関連のイベントの数自体が圧倒的に少なく、情報にリーチすること自体もしばしば困難である状況を考えれば、彼我の差は歴然である。

誰がどこで何をどう語り、あるいは聞くのか?

Victorian Pride Centre

ここからは個々のプログラムを見ていこう。まずはVPCのギャラリーで開催されていたThe Huxleys『Gender Fluids』。長年のパートナーであるWill HuxleyとGarrett Huxleyの二人によるThe Huxleysは、メルボルンを拠点に写真・映像・パフォーマンス作品を発表しているパフォーマンス/ビジュアルアーティスト。『Gender Fluids』はそのタイトルの通り性的流動性に焦点をあてた作品で、性的流動性を持つ海の生物であるヒトデ、ウミウシ、カキに扮した(というかインスパイアされた衣装を身にまとった)The Huxleysの姿を捉えた写真のシリーズとその衣装で構成されている(ちなみに実際に性別が変わることがあるのはカキと一部のヒトデのみ。ウミウシは雌雄同体だが、繁殖の際には他の個体との交尾を必要とし、種類によってはその際に雌雄どちらか一方の役割のみを果たすことがある)。ドラァグ・クイーンに通じるキャンプなビジュアルはインパクト抜群ながらユーモアもあり、見ているだけでも楽しい。個人的には高田冬彦や小林勇輝の作品を思い出した。WEBサイトは過去作のアーカイブも充実しており、そのなかにはスポーツをテーマにした『Bad Sports』などより特定のジェンダー規範を揺さぶるような作品も見える。

The Huxleys『Gender Fluids』展示風景

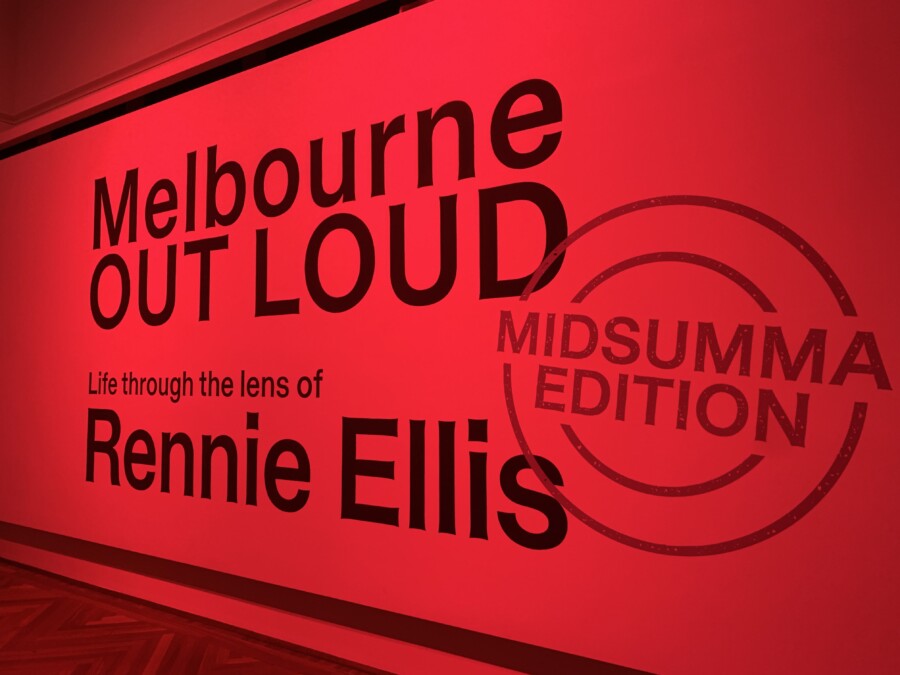

ビクトリア州立図書館のVictoria Galleryで開催されていた「Melbourne OUT LOUD: Life through the lens of Rennie Ellis」は写真家レニー・エリス(1940-2003)の写真を通してメルボルンの歴史を振り返る展示。私が訪れた際には「MIDSUMMA EDITION」と銘打ち、展示の半分がメルボルンのLGBTQコミュニティの歴史を振り返るものとなっていた。

「Melbourne OUT LOUD: Life through the lens of Rennie Ellis」展示風景

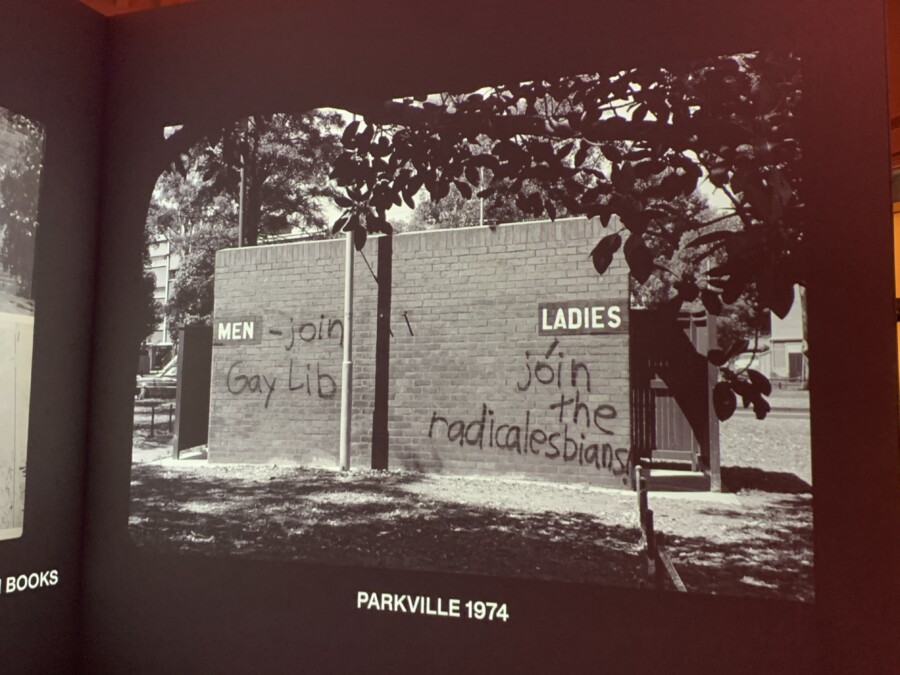

1973年に行なわれたメルボルン初のプライドパレード、1981年にビクトリア州でようやく同性愛が非犯罪化されるに至るまでの運動、そして90年代のエイズ禍。メルボルンのLGBTQコミュニティにとって重要な出来事や人物はもちろん、ナイトクラブや市井の人々の姿、果ては公衆トイレの落書きまで、歴史的証言としての写真が、しかも州の図書館のギャラリーで展示されているという事実にはなかなかにぐっと来るものがあった。ちなみにビクトリア州立図書館は「世界一美しい図書館」と呼ばれることもある観光スポットでもある。

「Melbourne OUT LOUD: Life through the lens of Rennie Ellis」展示風景

滞在初日に見た『Frankie & Fitz』(作:Tanaka K. Bofu、演出:Isabelle Staiger-Greed)は日本ではなかなか見る機会のないクラウンショー。会場となったThe Butterfly Clubはメルボルン中心街の路地裏にあるバー併設の劇場。キャバレー、バーレスク、コメディ、インプロ、あるいはドラァグショーなどなど2つの劇場で様々なイベントが日替わりで行なわれている。

『Frankie & Fitz』のキャッチには「最もゲイなクラウンデュオ the gayest clown duo」の売り文句とともに「80年代のエイズ危機を背景にした予想外に優しい物語 unexpectedly tender story set against the backdrop of the 1980s AIDS crisis」というフレーズが並ぶ。強烈な下ネタ・差別ネタあり客いじりありのスケッチから少しずつ二人の関係性が浮かび上がっていく構成が巧みなプログラムだ。白人でゲイのフランキーに黒人でヘテロを自認するフィッツが惹かれていき、葛藤を経てようやく結ばれる——と思った瞬間にフランキーがエイズを発症していることが発覚。フィッツはフランキーのもとを去ってしまう。冒頭の名乗りを繰り返しつつ「フランキーアンド……」に応える声の不在を突きつけるラストは「優しい物語」のキャッチとは裏腹にどこまでもビター。クラウンショーという響きから予想していたものとの落差に終演後はしばし呆然としてしまった。

The Buttefly Club

さて、残すはWilliam Yang and the MSO with Elena Kats-Chernin『Milestone』である。もちろん、ウィリアム・ヤンの写真と語りにはぐっと来るものがあった。中国系オーストラリア人かつゲイというダブルマイノリティとして生きてきた苦難。家族や友人、恋人との日々。そこには、エイズ禍を生き、あるいは死んでいった人々の姿も映し出されていくことになる。ヤンの語りには、観客の目の前で語るその人物がたしかにそのような生を生きてきたのだという重みと手触りがあった。

しかし実のところ、私はこのパフォーマンスに釈然としないものを感じたのだった。問題はパフォーマンスの設えである。会場となったのはメルボルン最大の席数(なんと2661席!)を持つビクトリア・アート・センターのハマー・ホール。私としては『Milestone』の観劇は今回の視察のメインくらいのつもりでいたので、パフォーマンスを十全な環境で楽しむために1階席を購入したのだが、それでも、コンサートホールのステージに立つヤンの姿は遠く、あまりに小さかった。バックにフルオーケストラを従え、写真が投影される巨大なスクリーンを背負った状態ではなおさらそう感じられる。ヤンのパフォーマンスは基本的に写真と語りだけで構成されていることもあり、生身の人間としてのヤンの存在を遠く感じてしまうような環境はパフォーマンスにとって致命的なように私は感じられた。

加えてフルオーケストラによる音楽の問題もある。ヤンの語りはエイズ禍に触れていることもあり、その中では複数人の死が語られることになる。しかし、その背後で奏でられるいかにも悲しげな音楽に(しかもフルオーケストラである)私は少々、いやかなり引いてしまったのだった。音楽によってわかりやすく共感へと誘うようなあからさまな物語化は、長くその声を聞かれてこなかったマイノリティの語りに果たしてふさわしいものだろうか。聞けば、これまでのヤンのパフォーマンスの劇伴はチェロ1本、あるいはDJなどによるもので、オーケストラとのコラボレーションは今回が初、しかもそれはフェスティバルからの打診により実現したのだという。個人的には、クィアカルチャーとの親和性という点ではDJの方が、親密さの点ではチェロ1本の方がヤンのパフォーマンスにはふさわしいように思えてならない。

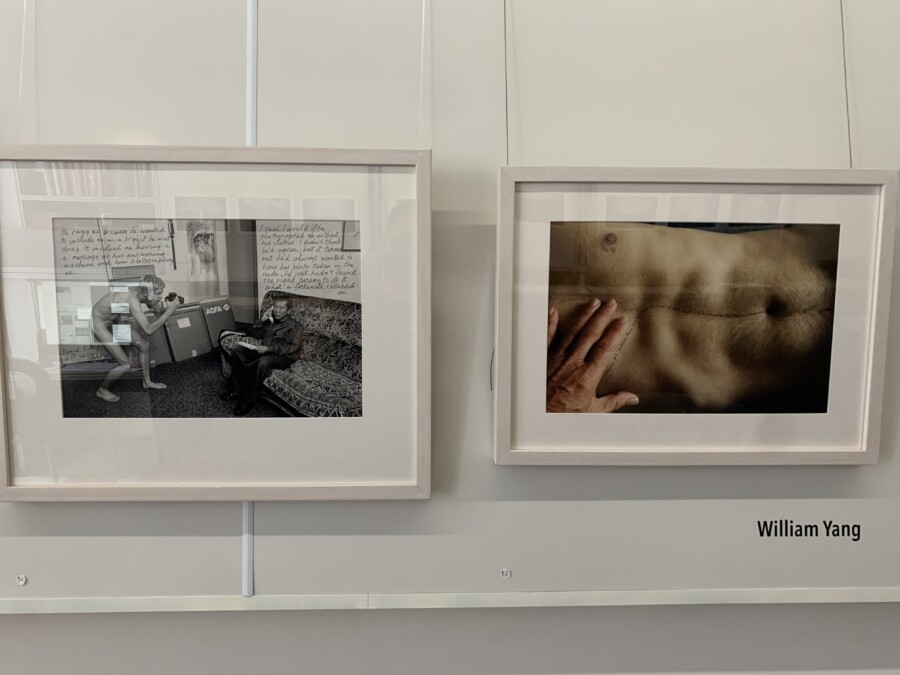

実際のところ、親密さという観点から言えば、ヤンの作品としてはXYZ Gallery「I Me My: Seeing One’s Queer Self」に展示されていた写真の方にこそ私は強い感銘を受けたのだった。「I Me My: Seeing One’s Queer Self」は6人のクィアの写真家(William Yang, Ayman Kaake, Santy Mito, Liu Tao, Jonathan Alexander & Alexis Orosa)による展示。ヤンはそこに『Milestone』の劇中で使用したものも含めて6点の写真を出展していた。私が特に強い感銘を受けたのは(おそらく)若い男性の毛が生えた胸から腹を写した写真で、その右胸のあたりにはヤンのものと思われる手が添えられている。写真には短い文章が書き込まれていて(これはある時期以降のヤンの作品に見られる手法の一つである)、指のカーブに沿うようにはじまり臍のあたりへと続くその小さな文字を追っていくと(展示の写真を撮ったものの解像度が十分でなく文字が読めなくなってしまったためこれは正確なフレーズではないのだが)「私の手がなぞるあなたの腹の毛のその柔らかな手触り」というような言葉が書かれている。写真の表面をなぞる鑑賞者の視線と腹の毛をなぞるヤンの手の感触とが重なり合う趣向は、単なる視覚的イメージに留まらない親密さの感覚を生み出していた。

XYZ Gallery「I Me My: Seeing One’s Queer Self」展示風景

そのような写真作品の親密さの力を感じてしまったあとでは、なおさらヤンの語りはチェロの伴奏をバックに聞きたかったように思ってしまう。フルオーケストラを従えて語られる個人の物語は、チェロやDJとともに語られるそれとはもはや別の性質を持つものにならざるを得ないだろう。

加えて言えば、チケット代が59オーストラリアドル(約5500円)から119オーストラリアドル(約11000円)とそれなりに高額な点も気になったのだった(とはいえ日本の平均年収が約460万円であるのに対してオーストラリアの平均年収は約664万円なのでこの手のイベントとしては日本ほどチケットは高くない、と言うべきなのかもしれないが)。これはどのような人々がこのパフォーマンスの観客として想定されているのかという問題でもある。たとえば観客の大半が見た目からしてクィアであった「INAMO Kiki Ball」(ちなみにチケット代は最高で49オーストラリアドル)と比較すると、観客層の違いはその見た目からして明白であった。もちろん両者には会場の性質の違い(クラブとコンサートホール)や主なパフォーマーの属性の違い(比較的若いトランス女性・女装ゲイ男性/すでに評価の確立した高齢シスゲイ男性)があることも踏まえる必要はある。しかしいずれにせよ、そこでどのような観客が想定されているのかということは問われるべき問題だろう。端的に言って、『Milestone』に感じた私のもやもやは、マイノリティの物語が、たとえばローカルなLGBTQのエンパワメントとしてではなく、マジョリティの娯楽として消費されているのではないかという疑念に起因している。

さて、『Milestone』という作品が日本で上演されていたのであれば、結論はこうである。LGBTQを取り巻く社会的環境の整備(たとえば包括的差別禁止法の制定や同性婚の法制化)も全く不十分な状況を棚に上げ、そのような社会をサバイブしてきたマイノリティの物語を、マジョリティの観客の(しかもチケット代を払う余裕のある観客の!)共感を誘う娯楽として提供することは欺瞞以外のなにものでもない。しかし、ここで改めて問わなければならないのはまさに、この『Milestone』というパフォーマンスが一体誰を観客として想定しているのかという点である。『Milestone』という作品がメルボルンという街で上演されたものだという条件を踏まえてなお、同じ批判を向けることは果たして可能だろうか。

オーストラリア、なかでもシドニーやメルボルンといった大都市において、LGBTQを取り巻く社会的環境が日本のそれとは比べようもなく良好なものであることは、制度面から見ても実際に体感した街の雰囲気から判断しても明らかである。日本においては未だにLGBTQの可視化(≒それを望む当事者が自らのSOGIをオープンにして生きていくことのできる環境の整備)は大きな社会的課題だが、少なくともメルボルンにおいてはその段階はすでにクリアされているように見える(もちろん実際には様々な課題が残されているにせよ)。マイノリティのための空間もその語りのための場も、社会のなかに用意されていることが前提のように思えるのだ。そのような社会であれば、『Milestone』がマジョリティによるマイノリティの物語の搾取であるという批判は妥当しない可能性は十分にあるだろう。むしろ、マイノリティの歴史と物語を祝福すべきものとして、しかも極めてフォーマルな会場と形式においてコミュニティのメンバーと改めて共有することは、一定の多様性を達成した社会においてそれを維持しさらに推進していくためには極めて重要な意味を持つことなのではないか——?

Asia TOPA視察レポートはひとまずここで終わる。

執筆:山﨑建太