はじめに

「INTRANSIT」の一環として、今回は、カナダ・モントリオールにて毎年5月下旬から6月上旬に開催されるフェスティバル・トランスアメリーク(Festival TransAmériques:FTA)の視察を行なった。1985年に創設されたアメリーク演劇祭(Festival de théâtre des Amériques)を引き継ぎ、2007年に発足したFTAは、欧米中心の文化収奪的な国際フェスティバルとは異なる、独自の方向性を模索する場として注目されてきた。19回目の開催となった今年は、5月22日から6月5日まで2週間のうちに20作品が上演され、さらに約40のワークショップやトークイベント、シンポジウムが催された。主催者発表によれば、今年の観客数は合計で約35000人、客席稼働率は98%に達し(これは2018年以降で最高の数値である)、7割以上の公演が完売したという[1]。

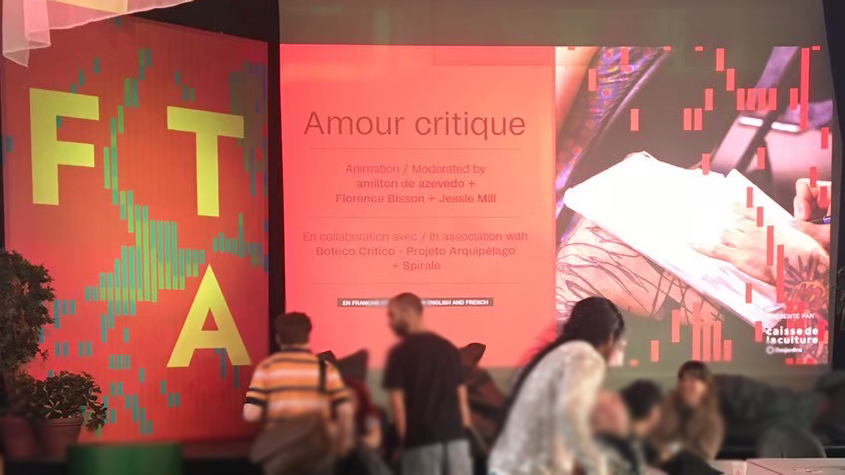

私は5月31日から6月2日まで計3日間の滞在で8作品を観劇し、最終日には批評家を対象としたシンポジウム「Amour Critique /Critic Love」にも参加することができた。客席には業界関係者のみならず地元の人々も多く、その活気に若干圧倒されつつも、極めて現在的な問題意識と形式的実験性を備えた作品と出会うことができたのは僥倖というほかない。このレポートは、現在に至るまでのFTAの歴史的展開を概観したのち、今年のプログラムがいかなる問題意識のもと構成されていたか確認し、それが現在モントリオールという場所において、どのような役割を果たしていたかを論じようとするものだ。

1.モントリオールという場所をめぐって:「私たち」はどこにいるのか?

そのためにはまず、モントリオールという場所の歴史的、文化的、あるいは地政学的文脈と、FTAをはじめとする舞台芸術実践との関係性が、日本やヨーロッパの場合とはまったく異なるものであることを説明するところから、話を始めなければならない。

一応前提から確認しておけば、モントリオール(Montréal)はカナダ北東部ケベック州に位置する都市である。ケベックはカナダで2番目に人口の多い州(2021年時点で約850万人)であり、うちモントリオール都市圏の人口は約430万人とその半分以上を占める[2]。人口の約9割がフランス語話者(6割以上が仏英のバイリンガル)という、カナダ最大のフランス語都市である。同時にそこは、先住民の人々の言葉で「ムニヤン」(アニシナーベ語)あるいは「ジオジャケ」(モホーク語)と呼ばれる土地でもあり、現在もファースト・ネーションズやメイティ(メティス)、イヌイットをはじめとする先住民が暮らしている。さらに、その経済力の強さから多くの移民・難民をひきつけており、いまでは3人に1人(約37%)がヴィジブル・マイノリティ(=先住民を除いた非ヨーロッパ系の人々)という、非常な多民族・多文化社会をなしている。また、カナダという国家の枠組みで考えれば、フランス語圏のモントリオールは、それ自体がマイノリティとして位置づけられる場所でもある。

FTAとより直接的に関係する部分で言えば、ケベック=モントリオールにおける文化政策の手厚さと、それを反映した舞台芸術実践の充実は日本でもよく知られている。例えば、モントリオール市内中心部には、大小さまざまな劇場施設が密集するカルティエ・デ・スペクタクル(舞台芸術地区)と呼ばれる一角があり、そこではクラシック・バレエからコンテンポラリー・ダンス、オペラ、演劇、サーカスに至るまで多種多様な舞台芸術実践が行われている。なかでも6つのホールを内蔵する巨大複合劇場施設プラス・デ・ザールや、エスパス・ダンスは、FTAのメイン会場の一つになっていた。また、ほかにも。ほかにもモントリオール市内には多くの劇場が点在しており、今年は14の劇場が会場として用いられていた。このように人口や面積に比して、異様なほど舞台芸術(への支援)が充実している背景には、1960〜70年代に展開したケベック独立運動=「静かな革命」からの影響がある[3]。FTAをはじめとする、モントリオールの舞台芸術やフェスティバルは、この場所が蓄積してきた歴史や政治性と不可分な実践なのだ。

だが、このモントリオールという場所は近年、演劇界を揺るがす世界的な「事件」の舞台にもなった。2018年6月、出演者に黒人の割合が少ないことを批判する抗議デモによって、ケベック出身の世界的演出家ロベール・ルパージュの新作『SLÃV』がモントリオール・ジャズ・フェスティバルで3回上演されただけで打ち切りとなったのだ。それだけではない。同年12月にパリでの初演が予定されていた、ルパージュと太陽劇団との共同制作による『Kanata』にも同様の批判が向けられた。つまり、カナダ先住民の歴史を題材とする『Kanata』の出演者に先住民の人々が含まれていなかったことが、ルパージュ/太陽劇団による「文化の盗用(cultural appropriation)」などと批判され、すでに4年の制作期間を費やしていたにもかかわらず、初演を迎える前に上演中止が決定されたのだ[4]。

字数の都合上深入りは避けるが、この2作品に向けられた抗議は、端的に言って、インターカルチュラリズム/インターカルチュラル演劇に潜む再中心化の欲望に対する拒否反応=否の表明だったと考えられる。1970〜80年代に登場してきたインターカルチュラリズムは、欧米の支配的文化と「(マイノリティの)異文化」とを接続し融合させることで、それを脱中心化する試みだった。だが、そこから生じてきた実践/作品の多くは、結局、「異文化」の歴史や地政学的文脈を無視した表層的なアプロプリエーションにとどまっていた。対象となる「異文化」を選択する暴力性にまったく無自覚なまま行われたこれらの実践は、リック・ノウルズが指摘する通り、「「帝国の回路(the circuit of empire)」の再生産、文化的再植民地化へと行き着いてしまう[5]。それらは「カリスマ的」白人男性主導のもと、欧米を主要な目的地として制作・上演され、支配的文化のアイデンティティを再強化する役割を担ってきたのだ。

この「事件」が突きつけた否は、同じくインターカルチュラリズム、というよりはグローバル化そのものに便乗して採掘主義(extractivism)的な再中心化の身振りを反復してきた国際フェスティバルに対しても向けられていたと言える。アヴィニヨンやエディンバラのような第二次大戦後に創設された大型国際フェスティバルは、芸術の普遍的価値の体現者として自らを提示しつつ、他方で「異文化」をフェティッシュとして消費することで、他者を排除する文化的装置として機能してきた。そこでは対等で相互的な「対話」ではなく、一方的に眼差す/される関係を前提とした「展示」が行われるのだ。そして太陽劇団やルパージュこそは、イメージとして「異文化」を利用することで、国際的に(=欧米を中心に)評価されてきたアーティストにほかならず、その抽象化や一般化の手つきに対する批判もすでに繰り返しなされてきた。

だから私はこれ以上、ルパージュ/太陽劇団の2作品や「事件」の是非について、ここで論じるつもりはない。だが、現在に至るまで多民族・多文化都市としての歴史を歩んできたモントリオールでは、この種の作品が、演劇業界のみならず社会一般の情緒的反応のレベルにおいても受け入れ難いものだった、というくらいは許されよう。そして先述の通りFTAは、このようなモントリオールの場所性と不可分な実践だ。それゆえFTAにおいて、もはや従来型の国際フェスティバルのような「展示」と消費の関係を維持することは難しい。その取り組みについて、単に美学主義的な視点から論じるだけでは大して意味がないのだ。観客が直面するのは、第一にそこで上演される作品であり、第二にそれを通じて(再)認識されるモントリオール社会それ自体の姿だ。単に「粒揃いの傑作」に対する感動を記したり、作品の完成度を議論したりするだけでは、何も見ていないに等しいのである。

では、このようなモントリオールの場所性に対して、2021年から共同アーティスティック・ディレクターを務めるマーティン・デネワルとジェシー・ミルの2人は、いかなる応答=プログラムを用意したのだろうか。それを論じる前に、まずはFTAの歴史的展開を概観することから始めよう。というのもマーティンが語るように、「現在を有意義なものとするためには、歴史との関係を考える必要がある[6]」からだ。

2.FTAの歴史的展開を概観する:「私たち」はどのようにして「ここ」へ辿り着いたのか?

FTAの前身であるアメリーク演劇祭(略称は同じFTA)は、隔年開催の国際フェスティバルとして1985年に創設され、初年度から2014年までマリー=エレーヌ・ファルコンが約30年間にわたってアーティスティック・ディレクターを務めていた。ファルコンによれば、アメリーク演劇祭はその最初期から、モントリオールと「複数形のアメリカ」との異文化間の対話をいかに生じさせるかを問題としてきたという。フェスティバルの名にも含まれる「複数形のアメリカ(amériques)」とは、次のような考えに基づくものだ。

アメリカという単語はよく耳にしますが、必ずしも、アメリカ合衆国を指すだけではありません。実際はもっともっと広義なものだと思っています。もちろん、南米、北米にあるのは、アメリカだけではありませんし、私たちのようにケベックに住んでフランス語を話すアメリカもあれば、英語を話すアメリカもあり、スペイン語やポルトガル語を話すアメリカもあります[7]。

そのためFTAはカナダの他都市やアメリカ合衆国に加え、アルゼンチン、ウルグアイ、キューバ、コロンビア、メキシコ、ブラジル、ベネズエラといった南北中央諸アメリカの国々から、多様な言語、美学、そして年代に属するアーティストたちを積極的に招聘し続けてきた。それは、「(単一の)アメリカ」というイメージを、個々の多様な芸術実践を通じて内破しようとする試みだったのだ。さらに、モントリオールと同じく植民地や先住民の歴史を有するアジアやアフリカからのアーティスト/作品を招聘する点も、初期からの特徴として挙げられる。

同時にFTAは、ヨーロッパで活躍するアーティストの作品も招聘することで、国際的な演劇市場における存在感をアピールしてきた。具体的には、ピーター・ブルック、タデウシュ・カントール、クリストフ・マルターラー、アリアーヌ・ムヌーシュキン、ロメオ・カステルッチ、アンジェリカ・リデル、ジゼル・ヴィエンヌ、ジェローム・ベルなど「巨匠」から「売れっ子」に至るまで多数のアーティストを招聘してきた。これだけを見れば、一般的な国際フェスティバルと大して変わらないようにも見える。だが、ファルコン自身が以下に記しているように、その根底には統一性や調和ではなく、差異や不和を志向する姿勢があった。

私たちは調和を求めようとはしてこなかった。私たちの考えでは、それは芸術の詩的で政治的な力を空虚にする行き止まりだった。最初から、私たちは裂け目を作り出すことに関心をいだいてきた。つまり、周縁性、差異、人種的そして文化的混合、非合法性、出来損なったもの。ジョン・ケージの言葉を言い換えれば、何かがあなたを不快にするなら、それには耳を傾けるべきなのだ。私たちはユニークなもの、耳障りで不調和なもの、ラディカルなものに耳を傾け、そして、彼ら自身の芸術と時代を問い直し、新たな表現形式や演劇体験、観客との出会いの異なる方法を探求するアーティストたちに耳を傾け続けてきた[8]。

このような姿勢は、表層的なインターナショナル/インターカルチュラルではなく、異質なものが異質なまま相互的に接続される、「トランス・カルチュラルあるいはトランス・ディシプリナリー、そしてトランスナショナル[9]」な場を志向するものとして考えられる。

さらに、FTAのもう一つの軸をなしているのは、モントリオールやケベックで活動する地元アーティストの作品である。彼/女たちの作品をプログラムに組み込むことによって、モントリオールの舞台芸術が「世界」と出会う「窓」としての役割をも果たしてきたのだ。このことは例えば、開催初年度の1985年に、当時無名だった先住民による劇団オンディノク(Ondinnok)の野外劇『世界の苦痛を背負う者(Le Porteur des peines du monde)』をプログラムした挑戦的姿勢に見て取ることができる。さらに、近年主流となった国際共同制作の流れにおいても、基本的にはモントリオールのアーティスト/作品のプロデュースに注力しており、彼/女たちを世界へ開く原動力の一端を担っている。ここでは徹頭徹尾、モントリオールの歴史文化的、地政学的特性に対する意識が、フェスティバルやプログラムに先立って存在しているのだ。このような方向性は、1990年代から2000年代にかけて現れた国際フェスティバルの「第2波」を先取りしていたといえる[10]。

同じくモントリオールで開催されていた国際ヌーヴェル・ダンスフェスティバル(Festival international de nouvelle danse: FIND)が2003年に終了したことを受け、それを継承するかたちで、FTAは2007年から毎年開催の「演劇とダンス」の国際フェスティバルへと姿を変えた。これに伴い、正式名称がフェスティバル・トランスアメリークに変更され、現在に至る。2014年にファルコンが退いたのちは、彼女の片腕でもあったマルタン・フォシェが、これまでの方針の核となる部分とともにディレクター職を受け継いだ。

そして2021年からは、マーティン・デネワルとジェシー・ミルの2人が共同アーティスティック・ディレクターとしてプログラム選定の任にあたっている。「フェスティバルの中核となる基本的なアイディアや目的、コンセプトなどは、創設者である初代ディレクターのファルコンや二代目ディレクターのフォシェから引き継ぐ形で[11]」考えている、とマーティンが語るように、ファルコンによってFTAの軸に据えられた問題意識は、現在に至るまで連綿と受け継がれている。表層的なインターカルチュラリズムの罠に陥らないよう注意しつつ、それぞれが個としての他者と出会い、対話し、思考する場としてフェスティバルを組織すること。そこには過去から現在まで、そしておそらくは未来にも繋がる一本の「線」が存在しているのだ。

3.FTAの現在、そして将来への眼差し:「私たち」はどこへ行く(べきな)のか?

では、今年のFTAはどのようなプログラムを用意していたのか。過去から現在に至る一貫した「線」をなすために「年ごとに異なるテーマを設定することはない」とマーティンは語る。しかしその一方で毎年異なり、その年のテーマを暗示しているのが、フェスティバルのロゴである。今年のロゴは、赤、青、緑、紫(ピンク?)の4色混合ドットで描かれた、両前足を上げて今にも飛び立とうとしている有翼のユニコーンの姿だった。解毒作用を持つツノを有するユニコーンは、いうまでもなく、汚れなき自然の象徴であると同時に、常軌を逸した奇形のものの象徴でもあり、加えて現在はLGBTQ+をはじめとする多様性支持の象徴としても用いられている。さらに4色混合ドットで描かれたその姿は、一般に流通する白一色(!)のユニコーン像を解体=再構築することで、純粋さや統一性ではなく多様性を、個々の他者が有する差異を差異のまま認識・尊重し、共在する意志を示していたといえる。

実際、プログラムを一瞥して目につくのは、アーティストの出身・活動地域や年代、ジェンダー、身体の多様性である。出身地域だけに注目しても、アルゼンチンやイラン、メキシコ、ベルギー、ギリシャ、ルワンダ、ブルキナファソなど14カ国から20作品がプログラムされていた。さらに、作品の上演前やパンフレットの冒頭にランド・アクナレッジメント(land acknowledgement)が宣言/掲載されるなど、ファルコンの路線を引き継ぎつつも、モントリオールの場所性に対する意識は、さらに明確になっていたといえる。

さらにこのランド・アクナレッジメントには、環境問題に対する言及が加えられていた点も無視できない。これは、マーティンたちがディレクターに就任してから加えた要素だという。「脱植民地主義的エコロジー(decolonial ecology)」を提唱したマルコム・フェルディナンが論じるように、環境汚染/破壊は、植民地支配(や人種、性別、階級差別)と同じく、自然を征服・支配の対象として捉える白人男性中心主義のイデオロギーによって正当化されてきた。そして過去から現在に至る「線」だけではなく、未来へと向かう「線」をも考えるならば、環境汚染/破壊は国際フェスティバルが避けて通ることのできない問題でもある。グローバル化とともに高まった移動性に依拠してアーティストや観客を組織してきた国際フェスティバルそのものに対する批判的意識が、ここには存在しているのだ。

このような問題意識は、いくつかの作品に明確に見て取ることができた。私が見ることができた作品では、アルゼンチン出身のティチアーノ・クルーズによるレクチャー・パフォーマンス『兄弟たち(Wayqeycuna)』、そしてマーティン・デルヴォーの同名著作に基づく『消防士たちと放火魔たち(Pompières et Pyromanes)』が挙げられる。これらは、環境汚染/破壊と植民地主義の歴史的蜜月の帰結として生じた(生じつつある)破局を、それぞれの個別具体的な位置性から捉え直そうとする試みであり、特に後者は演劇やダンスなどのジャンルに分類することが困難な、パフォーマンスとしかいいようがない作品だった。

むろん、全ての作品にこの種の問題意識が反映されているわけではなかった。その中でもいくつか印象に残った作品を挙げてみる。ギリシャの新星マリオ・バヌーシ『タベルナ・ミレジア(Taverna Miresia)』や地元若手劇団テアトル・アンデパンダン『屋外・夜(Extérieur/nuit)』は、ほとんど台詞を用いず、あるいは台詞がきちんと聞き取られることをほとんど期待せず、もっぱら俳優の身体動作とセノグラフィを組み合わせて圧倒的なイメージを次々と立ち上げ、美的強度でもって上演を遂行してしまう類の作品。『タベルナ・ミレジア』では、シャワールームで若い男が想起する父親の葬儀の記憶が、超現実的イメージとして展開する。対して『屋外・夜』では、性的トラウマやそれに起因する心身の不調について、登場人物たちがしばしば聞き取れないほどの早口/小声で語りつつ、その自我は次第に都市の夜闇/劇場の暗闇に飲み込まれ、溶解していく。ソヴァン・ロション=プロム・テップ『オトギリソウ(millepertuis)』は、裸舞台をダンサーが一人、ビートの効いた音楽に乗せて小一時間緩急をつけつつヒップホップを踊ってみせるだけの──もちろん、そこで提示される卓抜した技術は私のような「素人」にとって驚嘆すべきものではあったが──、上質なエンタメとしかいいようがない作品。モントリオール・アンダーグラウンド文化のアイコンであるエル・バーバラによる『AUTGYNEGMAMY』は、郊外の教会を舞台に自分自身の葬式と結婚を同時に行なうという、宗教的スペクタクルを転用したクィアで悪趣味なディズニー・ショーの趣。いずれも作品の質としては極めて優れていたといえるが、言い換えれば、「作品の質」という美学主義の枠組みを越え出るものではなかった。

とはいえ総体として見たとき、今年のFTAは、古代ギリシャ以来の文化的装置としてのフェスティバルと同じく、自らの歴史文化的アイデンティティを再認する/させる場として機能していたと考えられる。だたし、従来型のフェスティバルとは異なり、そこで提示されるのは、統一され調和のとれた共同体の姿ではない。FTAを通じて観客に示されるのは、異質なものが異質なままに混在し共在するモントリオール社会の姿であり、それが有する社会文化的問題だった。4色混合のドットで描かれたユニコーンは、それ自体がモントリオール社会の写し絵でもあったのだ。

ここまで、約40年に渡ってモントリオールという場所と/において格闘し続けてきた、FTAの軌跡を概観してきた。FTAによって示された、自らが拠って立つ場所それ自体に対する思考や覚悟の深度と強度は、日本という場所で生きる私からすれば、十二分に衝撃的なものだった。というのも、私が生きる「いま・ここ」では理論や思考や歴史や覚悟が欠如している、というより、その欠如の認識さえ欠如しており、歴史的必然として自明視されているからだ。この(きわめて戦後民主主義的な)忘却は、批判的思考の契機を欠いた「いま・ここ」への引き篭もり、同語反復的な自己肯定へと容易に転化する。もちろん、この歴史的な歴史の欠如に対して、即効性のある答えなど存在しない。FTAのように/を見倣ってなどと言ったところで何の意味もないことは、私のような人間でも理解している。それでも、せめて欠如そのものを認識するところから思考を立ち上げるべきなのではないか。「私たち」はどこにいるのか、「私たち」はどのようにして「ここ」へ辿り着いたのか、これから「私たち」はどこへ向かうべきなのか、そもそも「私たち」とは一体……。これらの答えなき問いを、今回の視察に対する応答として投げかけ、ひとまずレポートを終えることとする。

執筆:関根遼

[1] https://fta.ca/en/news/review-of-fta-2025

[2] 日本ケベック学会編『ケベックを知るための56章』明石書店、2023年。

[3] 藤井慎太郎「ケベックの文化政策」、同書、284-287頁。

[4] この「事件」に関して、それが生じた歴史文化的背景も含めて、賛否双方の主張を踏まえた上で論じたものとして、神崎舞の論考がある。神崎舞「『カナタ』の上演をめぐる論争の意義」『ロベール・ルパージュとケベック─舞台表象に見る国際性と多様性─』彩流社、2023年、237-258頁。

[5] むろん、この種の議論はルストム・バルーチャによるピーター・ブルック『マハーバーラタ』(1985)批判を嚆矢として、1980〜90年代の「インターカルチャー論争」において繰り返し行われてきたものでもある。Rick Knowles, International Theatre Festivals and Twenty-First-Century Interculturalism, Cambridge University Press, 2022, pp. 72-111. Rustom Bharucha, “Peter Brook’s Mahabharata: a view from India”, Theatre and the World: Performance and the Politics of Culture, Routledge, 1993, pp. 68-87.

[6] モントリオールから「世界」と繋がる フェスティバル・トランスアメリークの現在地──マーティン・デネワル(FTA共同ディレクター)インタビューhttps://in-transit.org/knowledge/fta_interview/

[7] 「マリ=エレーヌ・ファルコン:カナダ・ケベック州の舞台芸術を牽引するフェス トランス・アメリークのM・H・ファルコンに聞く 聞き手:藤井慎太郎」https://performingarts.jpf.go.jp/article/6632/

[9] 同上。

[10] カレン・ザイオンツによれば、グローバル化や「創造都市(Creative City)」政策が主要因となって、90年代から2000年代にかけて国際フェスティバルの「第2波」が出現してきたという。それらの特徴として、①地元の人々との協働を含む等、上演作品と場所(都市)とが密接な関係を有している点、②したがって作品そのものではなく、そのコンセプトが「商品」として流通する点、③「それらの出来事が、どのように、どこで、いつ、なぜ、そして誰のために構成され、提示されるか」を問題とするキュレーター的存在によって、作品が選定・組織される点などが挙げられる。詳しくは以下2つの論考を参照。Keren Zaiontz, “From Post-War to ‘Second Wave’: International Performing Arts Festivals”, Knowles(ed.), The Cambridge Companion to International Theatre Festivals, Cambridge University Press, 2020. Knowles, op. cit., pp. 112-116.

[11] モントリオールから「世界」と繋がる フェスティバル・トランスアメリークの現在地──マーティン・デネワル(FTA共同ディレクター)インタビューhttps://in-transit.org/knowledge/fta_interview/