クィアな生の悦び——『Sister or He Buried the Body』

ここからは観劇できた個別のプログラムに触れていきたい。

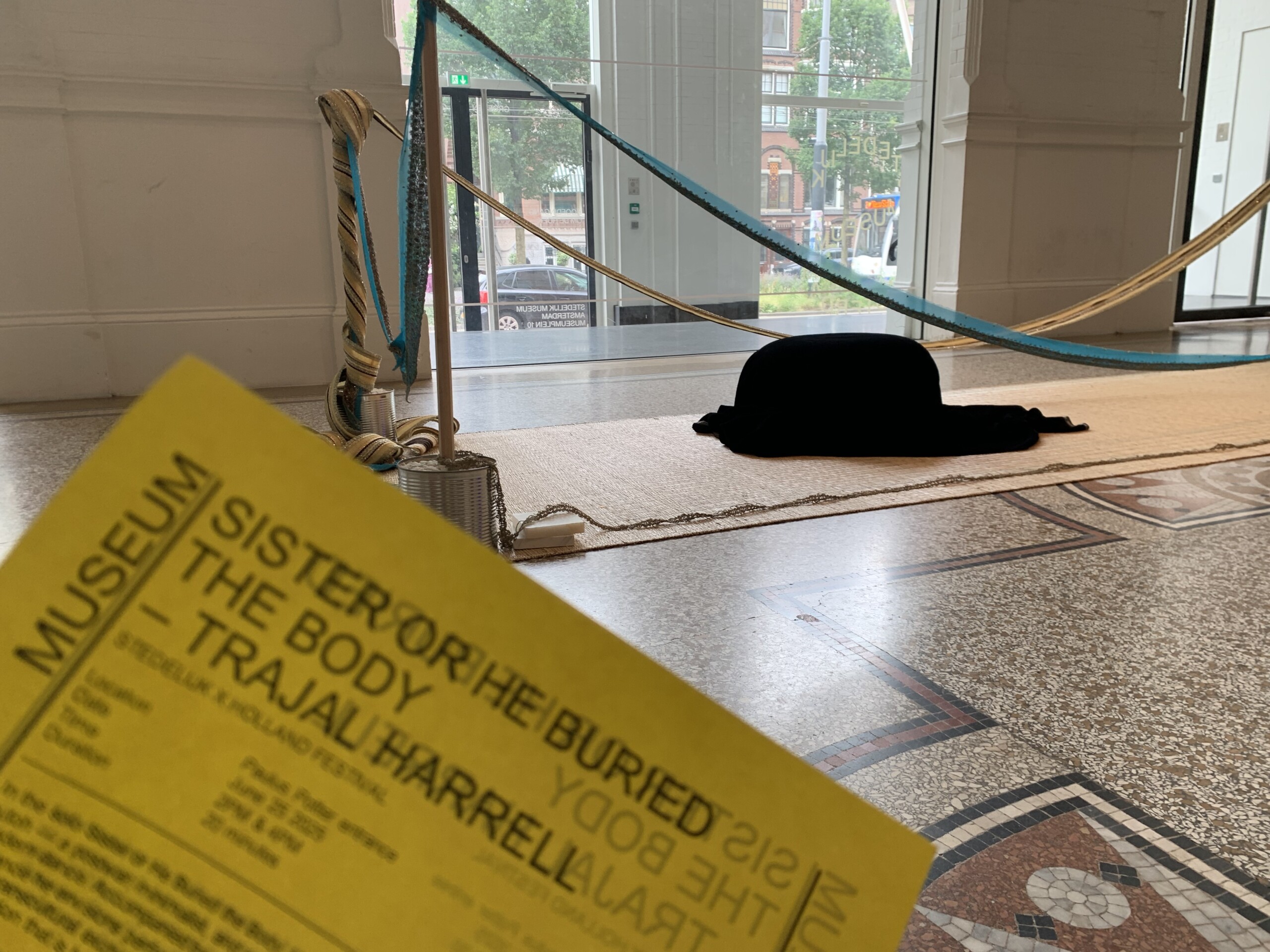

まずはTrajal Harrellと「Welcome to Asbestos Hall」について。偶然ながら、今回の視察で最初に観たのがTrajal Harrellの『Sister or He Buried the Body』だったのだが、これが本当に素晴らしく、思わず予定を変更して立て続けに2回観てしまった。

Stedelijk Museum(アムステルダム市立美術館)の小さな空間で上演されたこの20分間の無料パフォーマンスは、実は国際芸術祭「あいち2022」が初演(もともとは2021年の光州ビエンナーレのために制作された作品だが、コロナ禍のため光州ではインスタレーションとして展示)。その公演パンフレットにはこの作品が、ハレルが2013年から取り組んできた舞踏の研究と再解釈が結実したものになるということ、さらに「土方とファッションデザイナーの川久保玲を、ありえたかもしれない歴史の線でつな」ぎ、「ハレルが自身の身体と身振りを媒介に『土方巽をヴォーギングする』特別な瞬間に立ち会うことになる」旨が記されている。一方、今回のHolland Festivalのプログラム紹介にハレルが寄せた文章によれば、この作品は「座りながら手で、理想的には80歳になっても踊れるダンス」であり、土方とアフロアメリカンダンスの先駆者であるキャサリン・ダナムの「架空の出会い」を「想像力豊かに解釈したもの」であるという。

ポータブルスピーカーを持って登場したハレルは、4つのポールとそこに渡されたリボン状の布によって囲まれた長方形のゴザの上に座ると、自らスピーカーでポップミュージックを流しおもむろに踊り出す。私がすぐさま想起したのは、今回の視察直前の2025年5月にゲーテ・インスティテュート東京で観た川口隆夫『大野一雄について』だった。「大野一雄の代表作の公演映像から、その踊りを完全コピー」するというコンセプトで川口が2013年から上演し続けているこの作品は、今回のHolland Festivalにも「Welcome to Asbestos Hall」の1プログラムとして招聘され、新たに大野一雄の晩年の手踊りの場面を加えたバージョンで上演されている。5月の東京での上演はその試演会という位置付けだった。

(川口による)大野の手踊りには、立つことができなくなってなお踊り続けずにはいられない業のようなものを感じて空恐ろしい気持ちにもなったのだが(何しろ車椅子から転がり落ちてなお踊り続けるのだ)、ハレルの手踊りからは大きく異なる印象を受けた。最初のうちこそ痙攣するように動くその両の手に大野の手踊りとの共振を感じたものの、やがてヴォーギングのムーブメントへと接続されていくそれらから溢れ出るのは圧倒的な生の悦びだ。ヴォーギングへの接続は遡って舞踏に潜在/顕在するクィアネス——たとえば川口も踊る『ラ・アルヘンチーナ頌』における大野のドレス姿に象徴されるような——をも際立たせる。

おそらく、ハレルやその作品について何の知識も持たない状態で観たとしても、その踊りにおいて老いと生の悦びとが接続されていることは明らかだったはずだ。だが、私個人の受容体験としては、クィアやボールルームカルチャーについてある程度の知識を持っていたことが、作品の感動をより大きなものにしていたことも間違いない。たとえばドラマ『POSE/ポーズ』やAsia TOPAの「INAMO Kiki Ball」は歴史としての、あるいは今生きられているボールルームカルチャーを私に教えてくれた。ハレルの身ぶりと身体に、多くのクィアの生と死が流れ込んでいることを、それらが大きな悦びとともに発露されていることを読み取ったからこそ、私はあれほどまでに感銘を受けたのだ。一方、今回のプログラム紹介で触れられていたアフロアメリカンダンスについて私が知っていることはほとんどない。受け取り損ねたものも少なくなかったはずだ。

軽やかな実験——「Visit」シリーズの取り組み

ハレルについては「Welcome to Asbestos Hall」で上演されていた「Visit」シリーズもユニークかつ興味深い取り組みだった。「Welcome to Asbestos Hall」を象徴するプログラムとして、タイトルの通りスタジオビジットをイメージしたこのシリーズは、上演の形式をとってはいるものの、作品以前のアイディアやスケッチ、トライアルを観客と共有する場として構想されている。開演前にはハレル自身が「これは作品ではないので終わっても拍手はしないでください」とアナウンスをし、作品としての上演ではないのだという意識が改めて観客にも共有される徹底ぶりだが、その枠組みが軽やかさを与えている。1から5までの数字が付されたこのシリーズは、数字によって一応の同一性が担保されてはいるものの、日によって上演の内容には変化もあったらしい。まさにワークインプログレスということだろう。ファッションショーを模した形式で複数のダンサーが半円状のランウェイを闊歩しながら、出入りの度にコンテクストをズラし重ねていく「Visit #2」。音と光の変化によって舞踏を思わせるダンスの質感の変化を見せる「Visit #3」。そして修道院のシスターたちの戯れを思わせる演劇的な設えのなかでその身ぶりを見せる「Visit #4」。複数のコンテクストを束ね、ときに混線させながら、悦びや稚気とともにそれを観客に提示してみせるハレルとその作品はいつだってチャーミングだ。

一方、「Welcome to Asbestos Hall」のハレル以外の作品で私が鑑賞できたものについては、残念ながらそれほど面白いと思えるものはなかったのだった。たとえばVitor Hamamoto『Missing Names』は、日本ではほぼ見ないみっちりと筋肉のついたダンサーが極めて舞踏的なダンスを踊る作品で、両者の組み合わせは私にとって未知であるという意味で面白くはあったものの、その閉じたシリアスさは私には遠いものに感じられてしまった。同じ場所でハレル作品と連続して観たこともあり、どうしてもその開かれた軽やかさと比べてしまったということもあるだろう。ハレルはそれだけ衝撃的かつ魅力的だったのだ。

執筆:山﨑健太