IN TRANSIT 初年度の活動報告会

「IN TRANSITー異なる文化を横断する舞台芸術プロジェクトー」は、国際的な展開を目指す舞台芸術の担い手を対象にした、3カ年にわたる育成事業として、令和6年(2024年)に立ち上がりました。

日本芸術文化振興会によって設置された、複数年にわたり日本のクリエイター・アーティストの国際的な活動展開を支援する「文化芸術活動基盤強化基金(クリエイター等育成・文化施設高付加価値化支援事業)」の採択を受けて、株式会社precogが主催・企画運営を行っています。

育成対象となるのは、劇作家・演出家、制作者・プロデューサー、舞台監督、批評家ら、計15名。それぞれのプロジェクトにおける新たな海外展開を目指して、レクチャーシリーズの実施、国際フェスティバルでのネットワーキング参加、海外視察など、多角的なサポートを実施していきます。

初年度の締めくくりとして、2024年3月28日にIN TRANSITが始動してから初となる一般公開イベント「IN TRANSIT 令和6年度成果報告会」を開催しました。東京・新宿区にある山吹ファクトリーを会場に、育成対象者、一般参加者や見学者が集まり、それぞれの取り組みや考えを共有し、議論する場となりました。その様子をレポートでお届けします。

- 異なる文化を横断する舞台芸術プロジェクト

- 上田久美子・加藤奈紬

- オル太(Jang-Chi・メグ忍者)

- 筒井潤/dracom

- 萩原雄太・山本卓卓、坂本もも(日中当代表演交流会)

- 藤田貴大、林香菜(マームとジプシー)

- 牧原依里

- 守山真利恵

- 高嶋慈

- 関根遼

- 山﨑健太

- 舞台芸術の担い手の国際展開を支援するプロジェクト1年目の活動報告。「IN TRANSIT 令和6年度成果報告会」開催レポート【後編】

異なる文化を横断する舞台芸術プロジェクト

まず、報告会の冒頭では、IN TRANSITの企画・運営を担う株式会社precog黄木より、本事業についての説明がありました。事業実施期間として設定されている3年間のうちに、海外での上演を実現するということが重要なミッションになっていること、そして、そのプロセスと成果をウェブサイトで公開していくことで、この先誰もが活用できるプラットフォームになることを目指していることが、伝えられました。

報告会には情報保障として手話通訳とUDトークが入りました

その後、育成対象者がプロジェクトごとに、今年度の成果や課題、今後の展開について発表。一部参加者はオンラインで参加し、当日の参加が叶わなかった参加者からは、ビデオメッセージや資料を通して報告がありました。

以下、それぞれの発表内容についてご紹介していきます。

上田久美子・加藤奈紬

1組目は、上田久美子さんと加藤奈紬さんのペア。2022年まで宝塚歌劇団で脚本・演出を手がけてきた上田さんは、現在フリーの演出家・劇作家として、フランスと日本の2拠点で活動をしています。国内外の公演に関わる舞台制作者の加藤さんとは、本事業で初めて活動を共にすることになりました。

今年度は、YPAM(横浜国際舞台芸術ミーティング)でプレゼンテーション、Asia TOPA(アジアス・トリエンニアル・オブ・パフォーミング・アーツ)で国際的なプログラムを視察し、プレゼンターらとの交流を行いました。また、YPAMでユニ・ホン・

また、パリで行ったクリエイションで感じた課題として、フェスティバルの招聘作家としてではなく、海外で外国人として一から作品を創作することと、公演まで漕ぎ着けることの難しさについて触れました。さらに、フランス拠点の俳優やスタッフにかかる人件費が、社会保障を発注側が負担しなければならない都合で、日本でかかる費用の約2倍になるという悩みも。

そうした難しさを共有した上で、国際共同製作の利点として、上田さんは以下の2点を挙げています。

1つ目は、同じテーマに関心がある現地のアーティストとアイディア段階から共に創作することで、国際的にシェアしやすいユニバーサルな問題に焦点が絞られていくこと。ドメスティックな環境では辿り着けなかった、新しい世界に可能性を感じているそうです。

2つ目は、日本にいるとマイノリティという感覚を抱きにくく、配慮しているつもりでも限られた立場しか知らない状態で生きてきたけれど、海外では言語的にも法的にも弱い立場にあることを感じ、世界の捉え方がより敏感になること。

今後の展開としては、フランスでのレジデンスプログラムに申請中であること、2026年度のフランスでの作品発表を目指して進めていることを伝え、発表を締め括りました。

豊岡演劇祭のプロデューサーを務める加藤さん

今回はオンラインでの参加となった上田さん

オル太(Jang-Chi・メグ忍者)

次の発表は、Jang-Chiさんとメグ忍者さん。アーティスト集団「オル太」のメンバーから、二人が育成対象者となっています。

現在は、2025年10月に開催される「あいち2025」での新作発表に向けて準備中で、その作品を海外でも展開したいと考えていると発表。新作は、日本の鉱山や女性の労働史に焦点を当てた作品で、これまで九州や韓国などさまざまな場所にサーチに行っています。鉱山などの資源と現代の労働の関係性をテーマにしていて、どのように作品として提示できるか考えている、と述べました。

今年度の成果としては、KYOTO EXPERIMENT、YPAM、Asia TOPA の3つの国際フェスティバルに参加し、プレゼンテーションを行ったと報告。KYOTO EXPERIMENTでは、中国、シンガポール、スイス、ドイツ、台湾、ポルトガルのキュレーターと話すことができ、その時プレゼンした、炭鉱をイメージしたセノグラフィにも興味を持ってもらえたと言います。その時の会話では、作品の内容についてだけでなく、物流や舞台装置に見合う劇場の大きさなど、具体的な実現可能性についても話が及んだそうです。

Jang-Chiさんが視察に行ったオーストラリアのAsia TOPAでは、プレゼンテーターの人たちと交流したことに触れつつ、フェスティバル全体として植民地主義や原住民への言及、移民問題や東アジアの島々との接続が全面的に出されたプログラムが多く展開されていた、とその印象を語りました。

オル太 メンバーのJang-Chiさん(左)とメグ忍者さん(右)

筒井潤/dracom

筒井潤さんは、大阪を拠点にdracom(ドラカン)というカンパニーのリーダーとして活動しています。報告会では、自身のこれまでの活動を紹介しつつ、近年関わった国際共同製作について語りました。

2024年11月、ドイツ・デュッセルドルフの劇場 FFTで上演された『釈迦ケ池再訪 』という作品は、2019年に京都芸術センターとFFTで共同制作した作品『釈迦ケ池 』のリクリエーションとして、Nippon Performnace Nightsで発表されています。筒井さんが生まれ育った大阪府吹田市にある、釈迦ケ池という実在する池で1880年に起きた事件を題材にした作品です。

「結論から言えば、プロジェクトとしてのチューニングがうまく合わなかった」と、国際共同製作の難しさを語る筒井さん。“リクリエイション”という言葉の受け止め方の違いや、異なる言語でクリエイションする難しさ、言葉以外の文化の違いや個人の性格の違いなど、その原因を指摘しつつ、「結果的には面白い作品になったと思う」と振り返りました。

『釈迦ケ池再訪 / The Buddha Pond – Revisited』のレビューは、本事業育成対象者の山﨑健太さんが執筆していますので、ぜひこちらからご覧ください。

dracomの筒井潤さん

萩原雄太・山本卓卓、坂本もも(日中当代表演交流会)

日中当代表演交流会は、日本と中国のアーティスト、キュレーター計6名がインディペンデントで行うプロジェクトです。萩原雄太さん、山本卓卓さん、坂本ももさんの3名が日本のメンバーで、育成対象者です。

活動について、「必ずしも作品創作を前提とせず、お互いの興味関心を対話や体験で深めながら、長い時間をかけて知り合い、新しい交流のあり方を模索している」と、プロデューサーの坂本さんが紹介します。「交流」をベースにしたこのような活動は、どのような言葉で表現するのが良いのか探しているところだと述べつつ、活動のモチベーションとしては以下を挙げています。

1つ目は、創作を目的に短期間集り、作品を生み出して解散するという、国際共同製作の形に違和感を感じていること。2つ目は、既存の国際共同のあり方・集まり方から本当に新しい価値が生まれているのだろうか。生まれていないのだったら、集まり方を変えるべきではないか、という問題意識です。

2024年3月にはBIPAMの視察でバンコクを訪れ、そこに中国からのメンバーも2名加わり、儀式や祈りと芸術の関係性について現地でリサーチを行っています。

バンコクの滞在で萩原さんは「アジアって何かを考えたときに、それは、西洋から見たアジアという対比的な関係になっているのではと思いました。IN TRANSITのように海外展開を目指す際に、グローバルという言葉が指し示しているものは何か。そこにはどういうポリティクスが働いているのか」について考えを深める機会となったそうです。

今後の予定としては、2025年夏に2回目となる対面での交流会を日本で行い、2026年には、中国で交流会をするとのこと。また、活動のプロセスをアウトプットするために、記録集と合わせてWebサイトを作ろうと考えていることを発表しました。

左から、範宙遊泳代表の山本さん、かもめマシーンを主宰する萩原さん、範宙遊泳でプロデューサーを務める坂本さん

藤田貴大、林香菜(マームとジプシー)

続いて、演劇団体マームとジプシーで脚本と演出を務める藤田貴大さんと、マームとジプシーの旗揚げ時から制作を担当しているプロデューサーの林香菜さんの発表です。新作公演をまもなく控えており、藤田さんはビデオメッセージで報告会に参加しました。

2013年にイタリアで初めての国外公演を行って以来、レパートリー作品の上演や国際共同製作など、さまざまな形で国外活動を続けてきたマームとジプシー。しかし、コロナ禍で現地に赴いての公演や活動が全て中止になり、それまで築いてた国際ネットワークが中断されてしまいました。IN TRANSITへの参加を通して、改めて国際活動の基盤やネットワークを構築したい、と林さんは語ります。

視察で訪れたBIPAMでは、プレゼンテーションを行い、さまざまな国のディレクターに会ったことに加え、自分と同じくらいの世代の人たちが、表現やアートの力を信じて社会に対してその眼差しを表明していることに力をもらった、とバンコクでの印象を述べました。

現在は、どの場所でもフレキシブルに上演できるレパートリー作品を制作中で、2025年5月東京でのワールドプレミア、2026年に行う国際ツアーのために準備を進めているそうです。

合同会社マームとジプシーの代表を務める林さん

ビデオメッセージで作品への想いを語る藤田さん

牧原依里

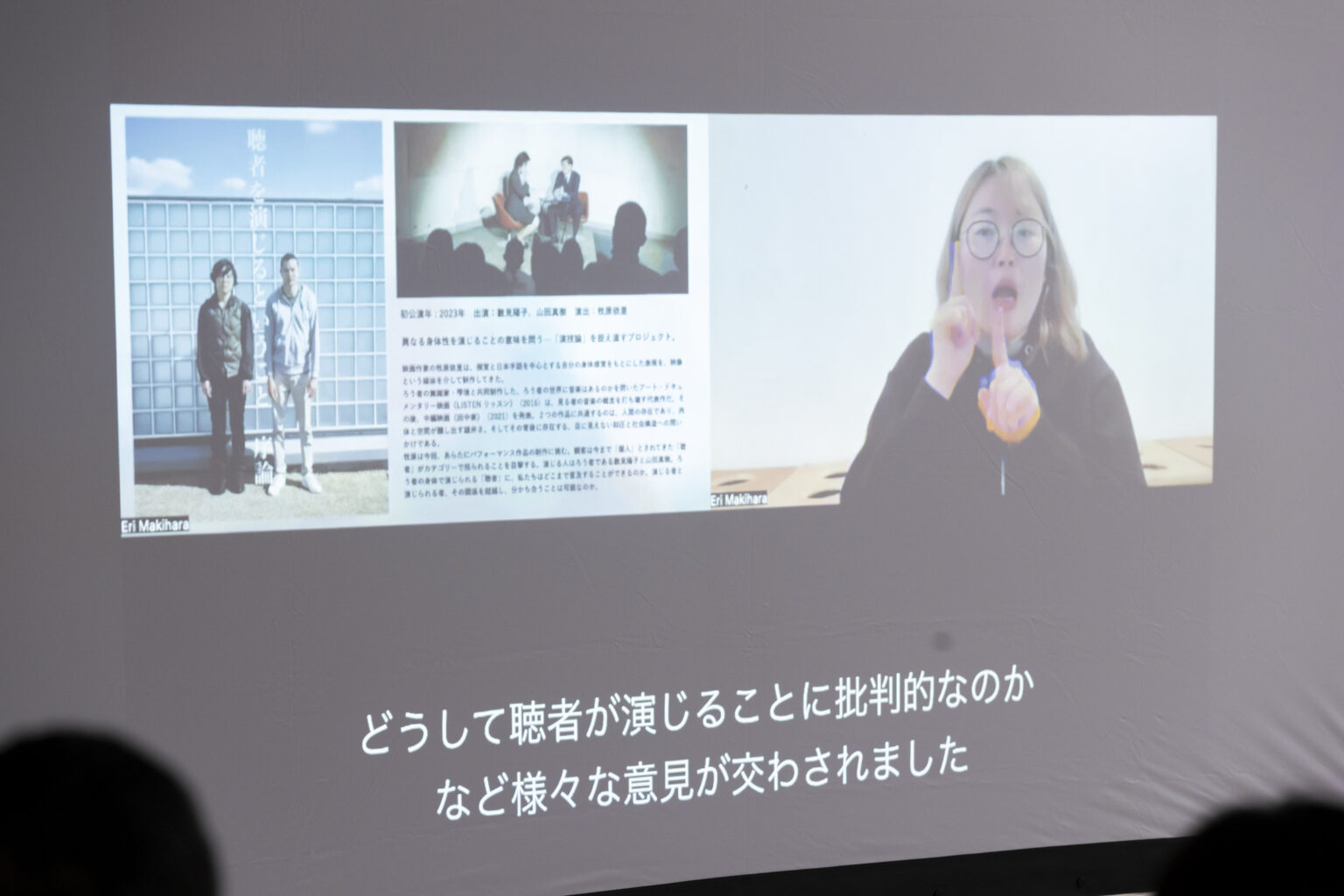

映画作家・演出家の牧原依里さんは、海外滞在中のためビデオメッセージで活動報告を行いました。

2024年度は、舞台作品『聴者を演じるということ 序論』を韓国・ソウルにある劇場MODU ART THEATERと横浜のYPAMフリンジで上演しました。

これまで聴者の世界では、当たり前に聴者がろう者を演じてきたことに対して、ろう当事者の身体性を聴者には表現しきれない、とろう者から否定的な意見があったそうです。では、逆に、ろう者が聴者を演じたら違和感はないのか、聴者がろう者を演じる際に感じる違和感はなぜ起こるのか、という疑問が本作をつくるきっかけになった、と牧原さんは述べます。

韓国の公演では、言語の違いや文化・社会の違いによって、作品の文脈が変わっていくという気づきがあったそうです。また、YPAMの公演では外国人の観客も多く、ウィスパリングで英語通訳を行ったけれど、よく分からなかったという意見があったことを通して、牧原さんは聴者とろう者の視点や思考の違いに気づいたと言います。ろう者は常に身体や顔の動きを見て判断しているのに対し、聴者は声やセリフを聞いて意味を理解していて、身体を見ていないのだと。

こうした気づきを経て、牧原さんは「身体性の意味について考え、ろう者からみた聴文化とは何かということに気づくような仕組みをつくっていきたい」と語りました。

ビデオメッセージで参加した牧原さん

守山真利恵

IN TRANSIT 育成対象者で唯一の舞台監督である守山真利恵さんは、今年度は来年度以降の活動計画にとどまり、そのため事務局からの報告となりました。2025年春には、海外のフェスティバルへテクニカルチームの視察に行くことを計画しています。また、本事業に参加しているプロジェクトが実際に海外で公演を行う際には、テクニカルライダーなど技術面で連携していく予定です。

高嶋慈

ここからは、批評家3名のプレゼンテーションが続きます。まずは、ジェンダーやクィアを軸に現代美術やパフォーミングアーツの分野で活動している高嶋慈さんが、オンラインで発表を行いました。

高嶋さんは、批評家としてこの事業に参加することの意味について考えているところだと添えながら、担当アーティストのレビューを書くという方法で活動に並走していくのが批評家チームの仕事だと理解している、と述べました。

批評家は、それぞれ2つの活動を担当します。高嶋さんの担当は、マームとジプシーとオル太の2組。マームとジプシーは東京、オル太は愛知で2025年に新作を発表するので、それぞれのレビューを書くことが予定されています。

また、3年目の海外公演に向けてレビューは英訳される想定ですが、その際に、例えばオル太は日本の鉱山や女性の労働の歴史が関わってくるため、文化圏の異なる読者にいかにメタ的な文脈も含めて届けることができるか、ということを考えていきたいと高嶋さんは語りました。

関根遼

続いて、早稲田大学の大学院に在籍しながら批評家として活動する関根遼さんは、2024年度視察で訪れた海外のフェスティバルについて報告しました。

その1つが、筒井さんが上演したデュッセルドルフの劇場でのNippon Performnace Nights。期間中に劇場ロビーでキッチン・コレクティブのcook malが料理を提供し、公演後にアーティストや観客が一緒にご飯を食べながら議論する場が設けられていたことなど、印象に残ったことを語りました。

今後の展望については、今年度はバラバラに活動してきた批評家チームですが、3人で批評家の役割を考えつつ、一緒に視察に行ったり、議論したり、連携して活動していきたいと語りました。

日本の近現代演劇やフランス語圏の現代演劇を中心に研究している関根さん

山﨑健太

最後の発表は、批評家の山﨑健太さん。演劇批評誌『紙背』の編集長を務め、パフォーマンスユニットy/nのメンバーでもあります。

2024年は2つの海外視察に行き、育成対象者の筒井さんによる『釈迦ケ池再訪』(Nippon Performnace Nights)と、牧原さんの『聴者を演じるということ 序論』(YPAMフリンジ)についてのレビュー執筆を担当しました。

山﨑さんは「批評家への公的な支援がほとんどない中で、批評家を対象とした育成支援が実現したは、まず大きな成果だと思う」と述べつつ、批評家が十分な収入を得るための仕事が今の演劇界にはないという現状とそこへの問題意識についても触れました。

Asia TOPAでは、自身の専門領域でもあるジェンダーやセクシャリティに関わる作品や場所を中心にリサーチしたことや、芸術監督を務めるジェフ・カーンさんがクイアカルチャーに造詣が深く、LGBTQ関連のプログラムが多く、クラブイベントが用意されていたのも印象的だったと述べました。

「ある程度まとまった量の作品を現地の文脈と一緒に摂取するというのは、個人ではなかなか難しいことなので、とても貴重な枠組みだ」と海外視察の意義について触れ、今後は自身が運営する『紙背』や他のプロジェクトとも連携していきたいと語りました。

批評家の山﨑さん

報告会の後半は、参加者も交えて国際展開についてのディスカッションを行いました。レポートは後編に続きます。

写真:前澤秀登

執筆:岩中可南子

舞台芸術の担い手の国際展開を支援するプロジェクト1年目の活動報告。「IN TRANSIT 令和6年度成果報告会」開催レポート【後編】