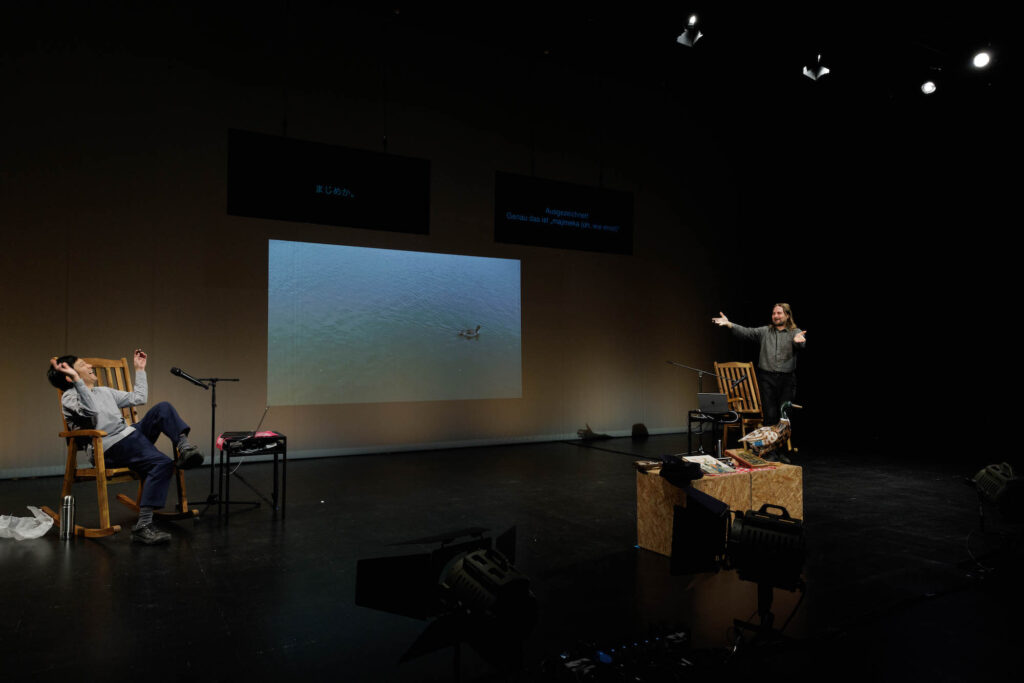

photo: Susanne Diesner

はじめに

筆者は今回、「国際展開を目指す舞台芸術の担い手」の育成を目指すプロジェクト「IN TRANSIT」の育成対象者としてドイツ・デュッセルドルフに派遣され、同じく育成対象者である筒井潤作・演出『釈迦ヶ池再訪/ Der Buddha-Teich – erneuter Besuch』の劇評を執筆することとなった。公的助成に基づくこの種の育成事業において、対象者に批評家が組み込まれることは極めて稀であり、また、ほかに批評家として育成対象者に名を連ねる山﨑健太、高嶋慈の両氏と比べると、筆者は圧倒的に無名である。そこで、本事業における初めての公演および劇評執筆に際して、端的に筆者の考えを述べておきたい。

現在、日本において「劇評」なるものに期待されるのは、アーティストと作品に「箔」をつけることだ。そこでは思考停止した賞賛か、宣伝を兼ねたジャーナリスティックな文章が求められるのであり、実際、劇評の名の下で流通しているのは圧倒的にこの種のものである。そこでは、作り手と批評家が互いの幸福のため目を背けあう歪な関係が反復されている。「みんな頑張っているんだからいいじゃないか」、芝居好きたちの春である。このような自閉的趣味空間に穴を開け、単なる「箔」としてではなく、観客と読者とアーティストと、そして批評家それぞれにおいて有機的な対話を可能とするための手段として、劇評を機能させること。

とはいえ、もはや劇評の読み手などどこにもいないことはよく分かっている。一般の観客や演劇人たちはもちろん、あるいは演劇研究者や批評家においてさえ、劇評を読む人間は極めて少ない(書き手はこんなにも溢れているのに!)。この文章にしても、どれほどの人が読むかは分からない。しかし、それでも書かないことには始まらない。かつてを懐かしむのではなく、今を嘆くのでもなく、来るべき観客と読者へ向けてとりあえず書いてみる。これが筆者の基本姿勢だ。

◯FFTデュッセルドルフとNippon Performance Nights *1

2024年11月21日から24日にかけてFFTデュッセルドルフ(Forum Freies Theater Düsseldorf)において開催されたNippon Performance Nights。岡本あき子によるキュレーションのもと今年で10周年を迎えるこの企画は、ヨーロッパ最大の日本人街でもあるデュッセルドルフにおいて、日本およびドイツを中心に活動する日本人の先駆的アーティストを紹介し続けてきた。今回は、すでにツアー中だった武本拓也『すかすかな石を見る』のほかに、インスタレーションとドローイング、パフォーマンスを組み合わせた田中奈緒子『幾億年のエコー』、そして「日独国際共同制作」と銘打たれた、筒井による『釈迦ヶ池再訪』がプログラムされた。

◯筒井潤作・演出『釈迦ヶ池再訪』

いまや珍しくもなくなったが(というより今更の感さえあるが)、インターナショナルと呼ぶにせよインターカルチュラルと呼ぶにせよ、異なる国・言語・文化圏のアーティストや俳優たちによる共同制作は、大きく2種類に分けられる。一つは、非対称で一方向的な垂直関係を暗黙の前提としつつ、演劇は境界を越える普遍性を有する、と主張する類の実践。ピーター・ブルックやアリアーヌ・ムヌーシュキン、鈴木忠志らの作品がこちらに位置するのはいうまでもない。もう一つは反対に、双方向的あるいはより複雑な相互的関係性を通じて、互いの境界やそれを規定するさまざまな「重力 *2」を自覚した上で、あるいは自覚し思考するために行われる制作実践である。近年は日本でもこのような試みは増加しつつあり、本作もまた、後者の文脈に位置付けられる。

さて本作の問題意識は、ある歴史的出来事が、その利害関係にあった二つの異言語・文化圏においていかに語られうるか、という点にある。すなわち本作で前景化される「重力」とは、歴史=物語とそれを語る言語、そしてその語り方である。1880年に起きた「釈迦ヶ池遊猟事件」──ドイツ皇帝の孫ハインリヒ皇太子がお忍びで鴨猟を行い、密猟を取り締まる住民や警官らとトラブルになった──と、この事件を描いた2冊の本『カモとはらきりじいさん』(以下:『はらきりじいさん』)と『Prinz Heinrichs Weltumsegelung(ハインリヒ皇太子の世界周遊記)』(以下:『周遊記』)を起点とし、日本は大阪出身でドイツ語が分からない筒井潤と、ウクライナはオデッサ出身で日本語は分からないドイツ語話者オレック・ジューコフによる不真面目な対話が展開する。

*1

本作の出発点として、2019年にFFTで初演された筒井潤作・演出『釈迦ヶ池/Der Buddha-Teich』がある。当時の出演者は鎌田菜都実、ナジャ・デュスターベルクの女性2名だったが(筆者は未見)、今回はそのときにドラマトゥルクを務めたオレックと筒井の男性2名に変更されている

*2

藤原ちからと内野儀の議論を参照。

藤原ちから「これから演劇を始める人のための演劇入門─ 第3場 モビリティとグラヴィティ」https://www.engekisaikyoron.net/korekara_3/

内野儀「メディアとしての現代演劇──生活 と世界を別の回路でつなぐvol. 4 国際共同制作、インターカルチュラリズム、アーティスト・イン・レジデンス」、『悲劇喜劇』2023年1月号、早川書房。

photo: Susanne Diesner

鴨の密猟を取り締まる「もときちじいさん」ら下層的民衆の視点から描かれる『はらきりじいさん』と、ドイツから日本へやってきた皇太子ハインリヒの視点から描かれる『周遊記』。それぞれの視点から見た事件の相が全く異なることは、2冊の本に描かれた狩られる対象の違い──鴨(『はらきりじいさん』)かウサギ(『周遊記』)か──に、端的に象徴される。さらに両者を比較検討することで浮かび上がってくるのは、『周遊記』における多分に植民地主義的な眼差しである。しかし、本を読めば誰にでもわかる正しく普遍的な結論を提示してよしとせず、互いの「重力」を晒して相対化を図るところにこそ、本作の評価すべき点がある。例えば、『周遊記』の提示する歴史=物語を「絶対に受け入れられない」「発禁にすべきだ」「絶対に許すことができないこともある」などと筒井が駄々っ子のように主張し、オレックが「発禁は神格化につながる」「繰り返し後世の批判に晒すことこそ重要なのだ」「「絶対」は個人の趣味でしかない」と返す場面。当然ながらドイツの上演においては、ここで直接言及されるのとは異なる出来事とそれに関連する書籍について想起せざるを得ず、現実とあべこべの事態に客席は笑いに包まれていた。一方でその直後、筒井の「日本での上演では、このやりとりの発話者を入れ替えたい」という台詞によって返す刀で日本の立場をも斬るとともに、この上演が誰によって書かれているのか、というメタ的な視点まで観客の意識を差し向ける。

さらに、この2冊を比較するプロセスに「すみません」や「まじめか!」など日本の(あるいは大阪の)文化圏と深く結びついた言葉に関するグダグタとした議論を挟み込むことで結論を先延ばしし、日独いずれの観客にとっても安易な了解可能性へ行き着くことを拒否しつつ、上演においては両者の視点をより複雑化する仕掛けが用意されていた。

そこで問題となるのが字幕だ。本作では筒井とオレックそれぞれの頭上に、互いにとっての外国語である日本語とドイツ語を映し出す字幕が用意されていたが、筒井は上演全体を通じてそれを問題とする。例えば、何度か行われる『はらきりじいさん』の物語を再現する場面では、2人は互いの役割を交換し、筒井が「日本語が分からないドイツ人俳優」であるオレックの役割を、オレックが筒井の役割をそれぞれ担う。互いが互いの母国語の字幕を読み上げつつ筒井がハインリヒを、オレックが「もときちじいさん」を演じることで当時の権力関係を宙吊りにすると同時に、「いま・ここ」に存在する両者の間の微妙な関係の上下差も浮かび上がってくる。さらにそのまま元に戻さずに、日本語の発話を日本語で表示する字幕と、ドイツ語の発話をドイツ語で表示する字幕のままで進行する対話──観客の大半にはどちらか片方の発話しか分からないのに、舞台上では、同じく分からないまま喋る二人の間で対話が成立する(してしまう)という奇妙に捻れた事態が出現する──によって、言語という「重力」を超え出る、越境可能性の条件としての字幕それ自体に観客の意識を向けさせていた。筒井とオレック、そして日独いずれの観客においても作用している「重力」を、海外公演につきものの字幕という形式的自明性を問いつつ可視化してみせたこれらの仕掛けは、作中で筒井も言うように「端的に革命」であった。

photo: Susanne Diesner

一方で気になる点もあった。ひとつは、語る主体に関する問題意識──「誰が」語るのか──が希薄であるように感じられた点。歴史=物語(History=His/story)が特権的に男性主体に与えられてきたことにはもう少し注意を向けるべきではないか。あるいは結局のところ、列強に対する「被害者」としての日本へ行き着いてしまった(少なくとも筆者にはそう感じられた)点。しかし「もときちじいさんが死んだ1917年の歴史的出来事」として最後に示される「独日戦争(この馴染みのない語は、第一次世界大戦中にドイツと日本の間で生じた戦闘を指すものらしい)」において、日本はドイツの租借地や植民地を攻撃し占領したのであった。ハインリヒだけではない。もときちじいさんたちもまた、鴨を狩っていたのだ。少なくとも今回の上演では、これら物語る主体や日本の立場を意識化し、相対化し、もしくは超え出るところまでは至ってないように感じられた。

筒井潤 「釈迦ケ池再訪」

作・演出: 筒井 潤

出演: オレック・ジューコフ、筒井 潤

日時: Do 21.11.2024, 20:00 / Sa 23.11.2024 20:00

会場: FFT Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40210 Düsseldorf, Germany

言語: ドイツ語・日本語、ドイツ語と日本語の字幕付き

公演時間: 70分

執筆:関根遼